小太郎去哪了(小太郎失踪之谜,他究竟去了哪里)

有一部超治愈的日剧,叫做《面包和汤和猫咪好天气》。

女主角离开大城市,在自己的家乡经营一家小小的食堂,只经营面包和汤,生意很清淡,街坊邻里每天会来坐坐,偶尔还会跑来一只流浪小猫。

平淡的剧情,却让人嘴角上扬。而这不就是我这一年来的生活吗?

在40岁的这一年,我从大城市搬到了大理,和先生在古城附近洱海边的村子里开了一家小酒馆,边写作边经营。

每天起床后,洒扫庭除,然后开始一天的工作。坐在店里读书写作,有客人来了招呼一下。傍晚的时候去洱海边散步锻炼。小餐馆、超市、菜市场都在几步路之外,生活极其方便。

大理的确是一个天然治愈的地方,外面是湛蓝的天空,青翠的苍山,变化万千的云朵,澄澈的阳光照亮万物山川,每天的空气质量都是优。

有面包,有热汤,有小猫咪,有好天气,赚不了什么大钱,但也饿不死,工作不算清闲,却可以从复杂的体制和人际关系中退出,乐得自在。

大理的生活,对于想要逃离北上广,退出内卷的人来说,算是一个理想的样本吗?

01

活在那些让人羡慕的“大理传奇”中

在大理,最好的风景并不是苍山洱海、蓝天白云,而是千姿百态的人,能够看到各种丰富多彩、不拘一格的人生,是来到大理最大的收获。

在中国相对单一的价值观与生活方式之下,这种多元化显得尤为珍贵。

在大理,充斥着音乐人、背包客、画家、建筑师、导演、作家、诗人等等这样一群人,融合着不同的阶层,不同的文化,不同的世界观。

《仿佛若有光:大理访谈录》这本书中,作者黄菊记录了14位大理新移民的故事。

阿德在古城开了一家独立书店,他还做了一个叫“大理百工”的项目,并记录大理古城、溪水、苍山、洱海等点点滴滴声音;

刷牙,是个没上过大学的90后,他爬了几百次苍山,记录拍摄每一种植物,并写下它们的故事;

从国外归来的丽萍,在山上建客栈,做私厨,用中餐的食材做西餐料理;

陈刚和三三是一对夫妻,他们办了大理最受欢迎的猫猫果儿幼儿园,探索未来的教育方式;

导演张杨、艺术家叶永青这样的大咖级人物,也长年在大理居住……

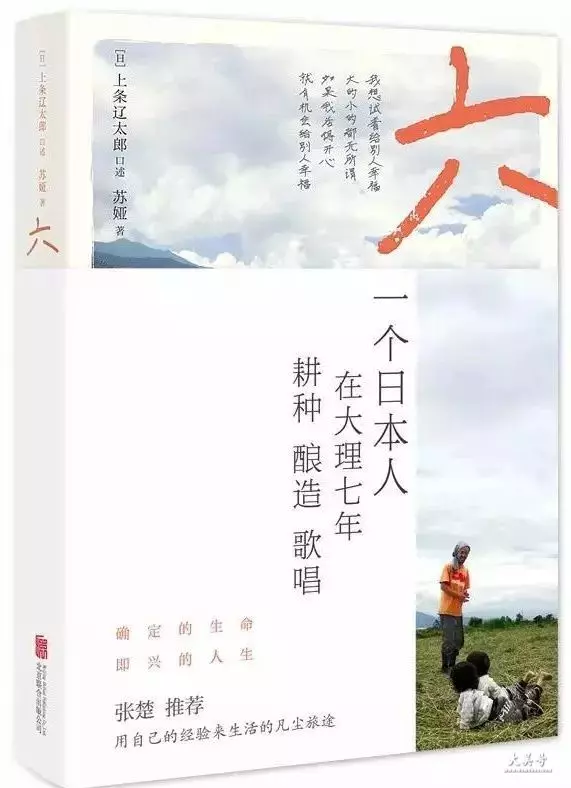

日本人上条辽太郎,大家都称呼他为“六”,他被认为是“大理传奇中,最彻底的那一个”。

六和妻子阿雅在结婚后定居大理,三个孩子都是在大理出生的,他自然农法耕种着两亩水田和八分菜地。自然农法,也就是不打农药,不对庄稼的生长做过多的干涉,土地给什么就吃什么。

全家人的吃穿用度,都是靠手工生产,护肤品、衣服都是自己做的,只要甘愿承受日复一日的体力劳作,他们就可以自给自足地撑起五口人的日常生计,过喜欢的生活。

六说,认真生活,做自己喜欢的事情,钱自然会来的,那些因为担忧而去过一成不变的稳定生活,他们或许才是逃跑的人。

六在教孩子们种庄稼

用世俗的眼光看,生活在大理的是一群怪异另类的人,但当跟他们近距离接触后才明白,他们每个人都是在认真生活,很纯粹地在做感兴趣的事。

在大理的社交,让人感到无比放松。在这里几乎看不到西装革履的男性,也看不到浓妆艳抹穿高跟鞋的女性。大家素面朝天,用真实自然的状态面对每个人,没有人会盯着你的身材胖瘦,穿的衣服是不是名牌。大理的社会形态惊人扁平化,在同一桌吃饭的人可能从赤贫到亿万富翁都有,大家相处得好,不是因为你的财富地位,只是因为你是你。

大理社交标签不是你曾经就读的学校,你是什么职位,有几套房产,是否创业,而更多的是你的特长爱好,比如烹饪、摄影、写作、跑步、登山、中医、茶道……在别的城市觉得很荒唐的东西,不靠谱的人和事,在这里能够共存。

尽管生活在大理的人有不同的世界观,但我想有一点是共同的——选择生活在这里的人,跟一般的成功价值观决裂了,大家追求的是一种好生活,而不是追名逐利。

02

选择“好生活”还是“学区房”?

当然生活再浪漫,人活着也不可能不面对现实的问题,比如孩子的教育怎么办,几乎是每一个新移民都要被问到的问题。

很多大理的家庭,他们放弃了学区房,放弃了各种辅导班,但这并不意味着他们放弃了孩子的教育。大理的生活,让很多父母有了更多陪伴孩子的时间,90%以上的父母都会亲自带孩子,而不是交给老人或是保姆。

大城市里,父母会认为体制化的教育是理所当然的,但在大理不是,这里的教育流派非常多,中国能提起来的新教育尝试,在大理几乎都有。

比如猫猫果儿幼儿园、小学,就在探讨一个课题:当人工智能正在取代你我,未来的学习是为什么?

猫猫果儿幼儿园在苍山脚下,学校里有溪水、菜地,孩子不是按照年级,而是按照兴趣组成小组,没有固定的教室和课程;小学低年级也不教复杂的算术,没有书面考试,但会给孩子们设置真实世界里的通关游戏,孩子们时常需要自己坐车去到不同地方,去寻找问题答案。有一次预报大理要下一个月的雨,孩子们商量着要怎样做一个诺亚方舟,这种教育,在大城市里是很少见的。

还有不少人选择自己教育孩子,艺术家沈见华就是这样。他的二女儿17岁,没有上中学,但文章写得很好,她喜欢做饭,自己手绘菜单,招待客人,早早就明确了自己未来的发展方向。

在大理,父母们普遍认为培养孩子的能力,要比让他们早早学会写字算数重要。首先孩子的内在创造力,对学习和求知的兴趣不能被损害;社交能力也很重要,人交往的动机不是出于比较和竞争;还有就是要拥有一个强健的身体。

当孩子具备了这些能力,他能适应任何环境,即便大一些再回到大城市里去上中学,也能很快赶上。

大理的父母一边自己学习领悟教育的真谛,花费时间心力投入地陪伴孩子,这样的孩子跟城市里接受标准教育的那些孩子们比起来,到底谁会更胜一筹,还很难说。

03

得到与失去:选择适合自己的,便怎样都不后悔

在大理呆久了,偶尔回到城市,在咖啡馆里听着周围的人们聊着公司项目、创业融资,升职加薪,特别亲切,竟热泪盈眶。

在大理生活,我并没有完全融入其中。旧世界的朋友,每天积极工作,早起打卡,一天读一本书;大理新世界的朋友,他们看似懒散,却愿意花时间慢慢打磨那个想做的事情。我站在两个世界中间,左右张望。

从挣钱和发展某些事业的角度来看,大理并不是一个好的选择。

大理除了旅游业之外没有太多其他产业,也没有大公司,如果想在这里找到一份高薪、发展空间大的工作,并不如意。

大部分的新移民都是开客栈、餐厅、咖啡馆、酒吧、杂货店等为生,或者就是靠自己的手艺,弹琴演出,做皮具,做木工。这些事情温饱是没问题的,但很少有能挣到许多钱的生意。

大理也生活着许多实现了财务自由的人,他们在大城市里挣到了足够的钱,来此寻找一种喜欢的生活方式。

这几年互联网的发展,也赋予了自由职业者生活在大理更多的可能性,像我这样的自由撰稿人,还有诸多艺术家,工作对于所处地域几乎没有要求,在大理还是北上广,所做的工作都是一样的。

自由职业也好,手艺人也好,抑或自主经营一个小小的产业,都需要有强大的自律和学习能力托底。

这一年,我几乎也都是身在蓝天白云之下,却做着可能比大城市996更加繁重的工作。

但凡得到,必有失去。所有美好的事物,背后必然有其代价。

自由舒适的日子过久了,与繁忙焦躁的日子过久了,结果一样都是厌倦。

每个人都需要对自己有个清醒的掂量,并依此做出选择与决定。

但永远不要忘了,你可以有更多的选择。开始找寻理想的生活,什么时候都不算晚。

如果有一天,我们不再会因为患一场大病、遭遇一场意外而倾家荡产,或许会有更多的人能勇敢摆脱高度同质化的竞争和价值观,去追求独一无二的自己,为世界创造更多的美好。

相关文章

-

小太郎去哪了(小太郎失踪之谜,他究竟去了哪里)

有一部超治愈的日剧,叫做《面包和汤和猫咪好天气》。女主角离开大城市,在自己的家乡经营一家小小的食堂,只经营面包和汤,生意很清淡,街坊邻里每天会来坐坐,偶尔还会跑来一只流浪小猫。平淡的剧情,却让人嘴角上扬。而这不就是我这一年来的生活吗?在40岁的这一年,我从大城市搬到了大理,和先生在古城附近洱海边的村子里开了一家小酒馆,边写作边经营。

2023-10-09 阅读 (84)

热门资讯

-

2023-10-09 阅读 (84)

2023-10-09 阅读 (84)

最新资讯

-

2023-10-09 阅读 (84)

2023-10-09 阅读 (84)