赤橙黄绿蓝靛紫还是赤橙黄绿青蓝紫

第一章:七彩之美

我国颜色釉瓷器发展到明清时期,已经是诸色兼备了。

传统所谓“赤橙黄绿蓝靛紫”或“红橙黄绿青蓝紫”,按照现代色彩学中伊登12色环理解,其三种原色和三种二次色即为色环中等间隔的红、橙、黄、绿、蓝、紫六色。我国传统词汇中,“靛”一般指蓝紫色,“青”一般指蓝绿色(青有时也指蓝色),均属于色环中的三次色。因此不论“赤橙黄绿蓝靛紫”或“红橙黄绿青蓝紫”,都是按光谱颜色顺序排列的,非常科学,这也是景德镇颜色釉瓷器的主要色系所在。

我国历史上的颜色釉烧造大约有宋代、明初和清初三次高峰。

其中高温铜红釉瓷器至元代始成功烧造,明初永宣之际的鲜红、宝石红釉达到了极高的水准。但之后高温红釉烧造技术中断,至康熙时期始得恢复,并派生出豇豆红、霁红、郎窑红等不同品种。

珊瑚红釉创烧于康熙时期,属于低温铁红釉,呈橙红色。明代低温铁红釉采用刷釉法施釉,故称为“抹红”,嘉靖时期因霁红釉难以烧成而以抹红代之,始大量烧造。清初则改为吹釉法施釉,呈色效果更鲜明,称为“珊瑚红”。

传统黄釉瓷为低温釉,铁元素呈色,在唐代寿州窑即已出现,其实呈色原理与汉代黄釉陶并无区别。明清时期,铁黄釉作为皇家专用颜色,称为“娇黄”,民间极少烧造,故传世不多,但烧成较为稳定。雍正以后随着进口色料的使用,又烧成柠檬黄等新品种,唐英《制造瓷器则例章程》称为“洋黄”。

绿釉瓷大约在宋代磁州窑始烧,其实也是继承了汉代以来绿釉陶的工艺,均为低温铜元素呈色。景德镇绿釉瓷在明中期开始流行,俗称“瓜皮绿”,之后一直延续至清代,康熙时期曾大量烧造,官窑制品称为“娇绿”。康熙晚期以后,低温绿釉衍生出许多品种,如湖水绿、秋葵绿、松石绿等,似已使用熟料,可能即《陶成纪事碑记》中的“西洋绿色器皿”。

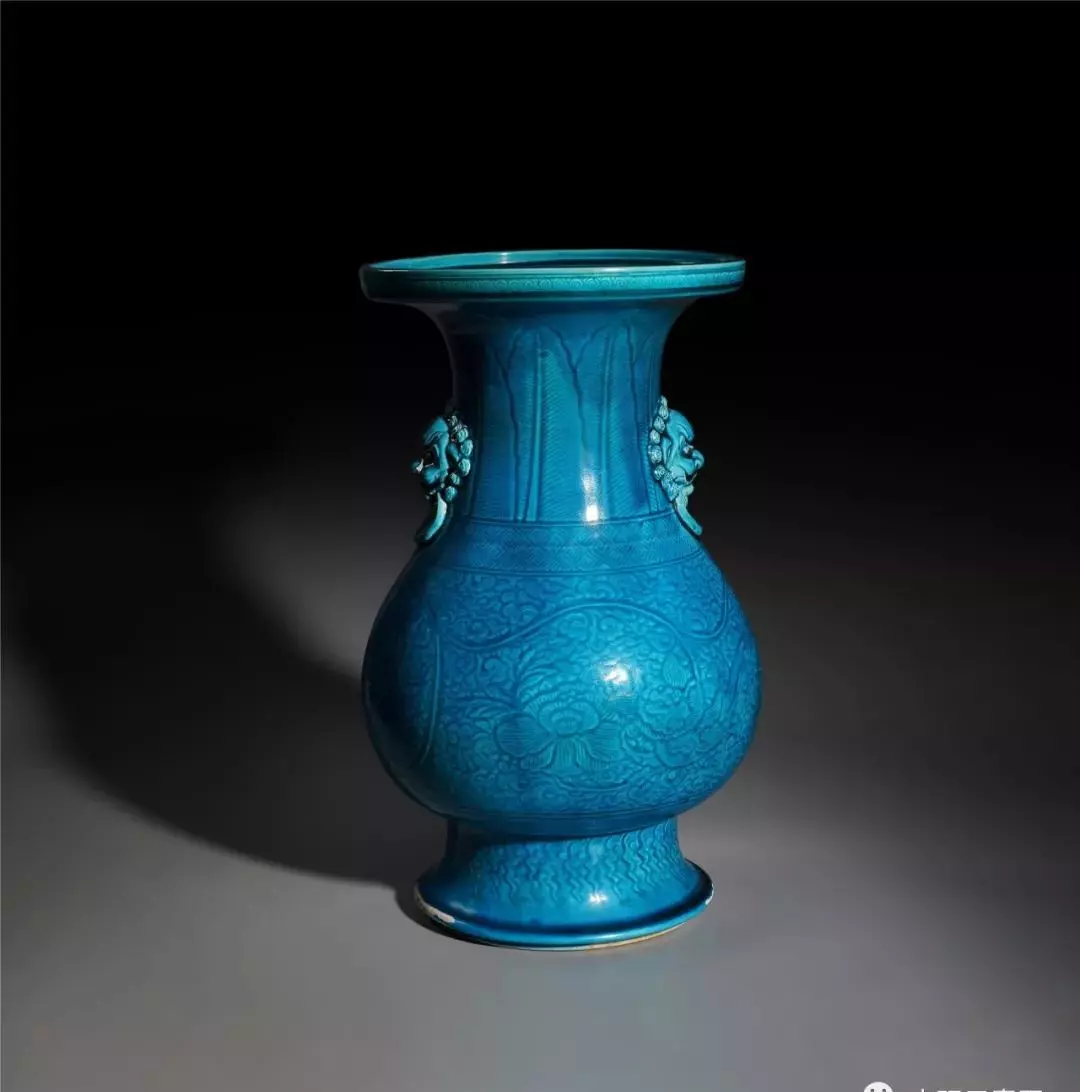

钴蓝釉瓷器也成熟于元代,明初成为与铜红釉并重的高温色釉品种。钴蓝釉在明清时期烧造比较稳定,清初以后又逐渐派生出霁蓝、天蓝、洒蓝、青金蓝等品种。

低温蓝釉瓷以孔雀绿釉最为著名,由铜元素呈色,在我国最早出现于宋代磁州窑,景德镇在元代即仿烧该品种,明清时期继踵烧造,比较稳定。

紫釉瓷创烧于明早期,为低温锰元素呈色,但明代罕有烧造。清初紫釉大量烧造,浓者称“茄皮紫”,淡者称“葡萄紫”。

胭脂红釉由金元素呈色,呈紫红色,在康熙时期创烧,根据其浓淡分为胭脂紫、胭脂红、胭脂水等。

雍正 霁红釉双陆尊

尺寸:高15厘米,口径2厘米,足径5.3厘米

欧洲私人收藏

清代霁红釉瓷大约在康熙晚期郎窑时期复烧成功,在康雍乾三朝达到极高的水平,即使民窑制品也颇可观。

本品长直颈,溜肩,直腹微鼓,圈足,外壁施霁红釉,口沿灯草边明显。该器整体造型犹如双陆棋,故名双陆尊。一说摇铃尊亦可,但摇铃形一般下部外撇似更合适。

双陆尊始见于康熙时期,但宽博者较多见,此类小巧精致者颇为稀见。

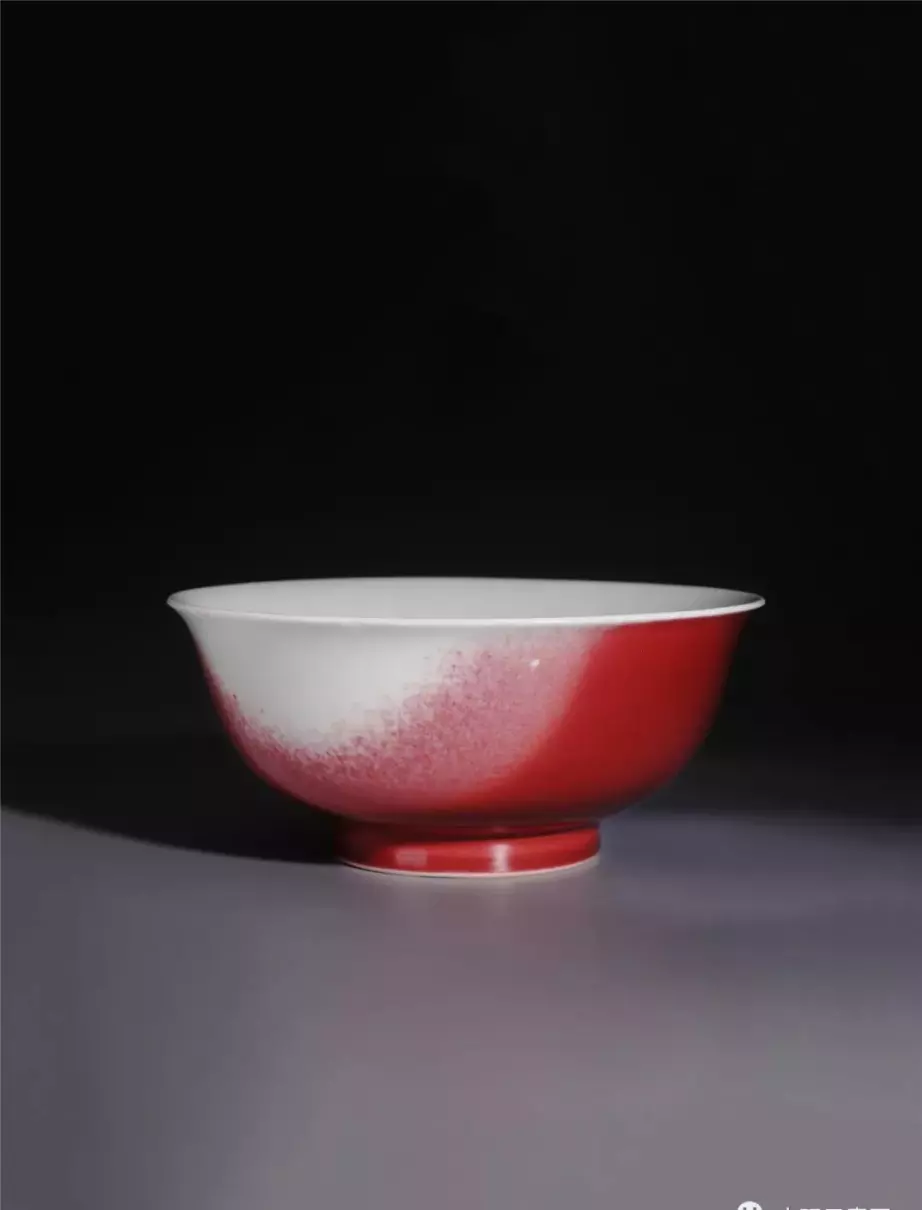

雍正 霁红釉窑变碗

尺寸:高8厘米,口径18.3厘米,足径8.3厘米

霁红釉瓷器烧造非常困难,氛围及火候稍有不当即会出现灰暗、烧失、偏色等瑕疵。其中一些虽烧造不够完美但颜色变化仍颇有情趣者,常常被作为霁红的窑变品种而保留,并由于其稀少,竟乃至身价倍增,甚至进献给皇帝。

据乾隆九年二月初八日唐英奏折:“八年十一月内奴才在厂制造霁红瓷器,得窑变圆器数种,计共二十六件,虽非霁红正色,其釉水变幻实数十年来未曾经见,亦非人力可以制造。故窑户偶得一窑变之件即为祥瑞之征,视同珍玩。至霁红一种出窑之后,除正色之外,类皆黑暗不堪,从未有另变色泽生疏鲜艳者,今现得霁红窑变各种,理合一并奏进。”

这件霁红釉窑变碗,地色鲜红剔透,发色一流,但外壁有两处红色烧失,留下淡淡的桃红色,层次分明,如远山含黛,层层叠叠,又如春江初晴,红波潋滟,给人以无限的遐想。

徐氏艺术馆、竹月堂、两庆书屋等收藏名家都藏有此类品种,可见霁红釉窑变器颇受行家、藏家的推崇。

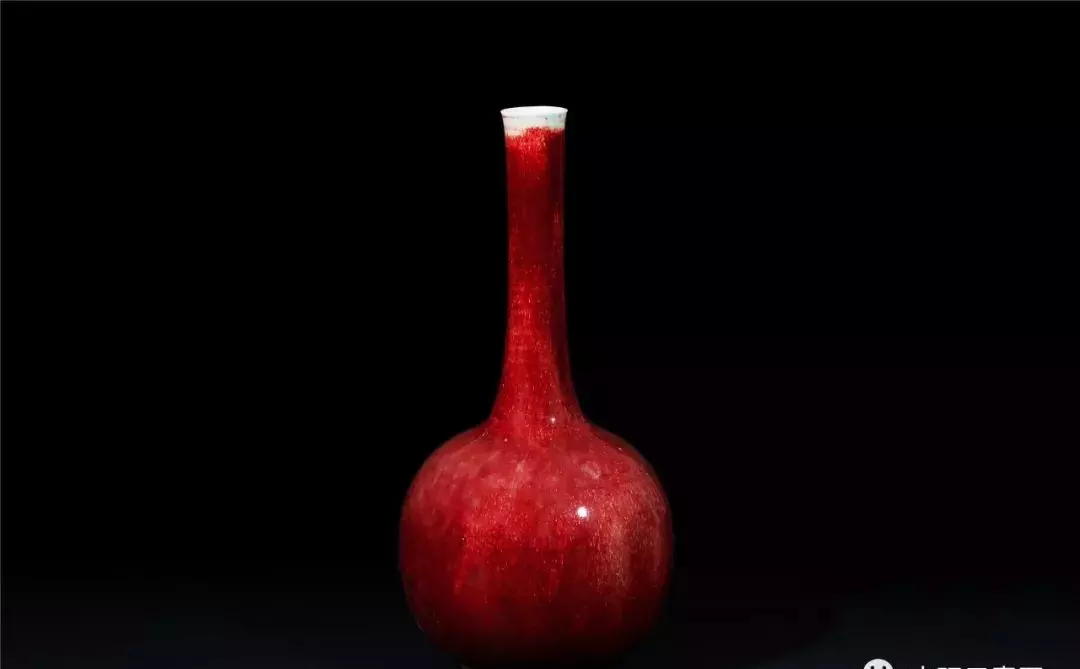

康熙 郎窑红釉油锤瓶

尺寸:高46厘米,口径5.2厘米,足径12.1厘米

油锤瓶是康熙时期的典型器型,仅出现在康熙晚期,因器型颇似油锤葫芦而得名,非常具有标识性。所见品种颇为丰富,有青花、釉里红、五彩、素三彩、矾红彩、乌金釉、青釉、哥釉、郎窑红等。

本品细长颈,球腹,圈足,为标准的油锤瓶器型,郎窑红发色艳丽明快,层次丰富,口沿脱口现象明显,釉水流淌至圈足边自然止住,即标准郎窑红所谓的“脱口垂足郎不流”。

相同器物见有故宫博物院等收藏,可见其级别颇高。

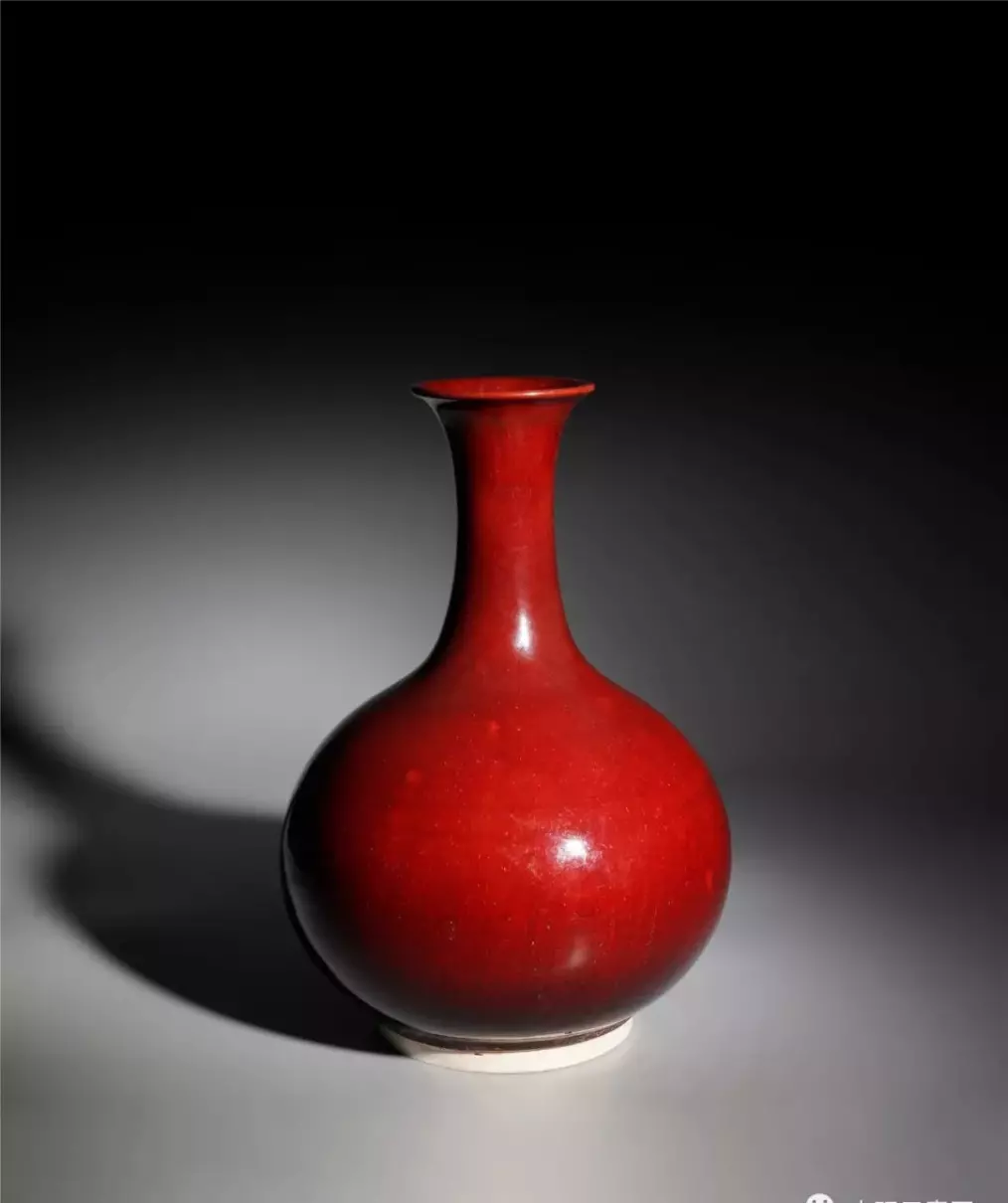

康熙 郎窑红釉球腹撇口瓶

尺寸:高29.3厘米,口径8厘米,足径12厘米

本品撇口,长颈,球腹,圈足,通体施郎窑红釉,烧成得当,发色鲜红,如初凝之牛血,达到了郎窑红釉较理想的效果。圈足硬朗,极具康熙郎窑红釉瓷器的胎骨特征,底部施苹果青釉,中部幻化为红色。

康熙一朝器物总体审美以硬朗遒健为取向,体现了帝国初创期的阳刚之美。具体到瓷器造型,康熙的瓷器器型往往不像雍正以后那样中规中矩,比例得当,多通过超出常规比例的形体组合来体现稚拙的力量感,如本书展品3油锤瓶、展品19蒜头瓶、展品29大口梅瓶、展品30摇铃尊等。这也体现了清代景德镇窑场初创时期在器型等方面的大胆尝试。康熙时期很多创新的器型并不为后朝所延续,所以康熙朝有很多独步一时的特殊器型。

具体到本品而言,一个硕大而近似圆球型的腹部充满了体量感,配以细长颈和撇口,同样体现了夸张的对比,凸显了力量。类似器型在康熙时期不为多见,参阅所示康熙矾红彩三兽纹瓶大约有此器型特征。

康熙 郎窑红釉观音尊

尺寸:高46厘米,口径12厘米,足径14.5厘米

观音尊也是康熙时期的典型器之一,因体形修长,胫部外撇如衣摆,颇似伫立的观音像而得名。从传世情况看,观音尊主要流行于康熙晚期,目前所见康熙郎窑红釉观音尊主要有两式,一种为总体较修长者,肩部稍溜,如参阅1所示,一种为较粗壮者,肩部宽博,胫部内收明显,如参阅2所示。

本品撇口,短颈,圆肩,斜长腹渐收,胫部外撇,圈足,即为较修长一类的观音尊,通体施郎窑红釉,艳丽鲜明,不均匀的斑纹和釉面白色凸点特征明显,脱口垂足,底施苹果青釉,中部幻化为红色,十分具有特色。

康熙 郎窑红釉笔海

尺寸:高17.6厘米,口径16.3厘米

出版:梁晓新,迤逦形色 十七世纪单色釉特展,北京正观堂艺术有限公司,2017年,第88页

该器总体成圆柱形,口高相若,玉璧底,中心有脐。外壁施郎窑红釉,内壁米黄釉,口沿有规矩的灯草边一周,周身开片隐隐。相似制品见于台北故宫博物院藏品。

此类口底相若的玉璧底大笔海大约创制于康熙中期,之后终康熙一朝都有烧制,甚至延续到雍正时期。

这件笔海口沿成较为整齐的灯草边,且开片相对较均匀,当为康熙郎窑红瓷器的后期制品。

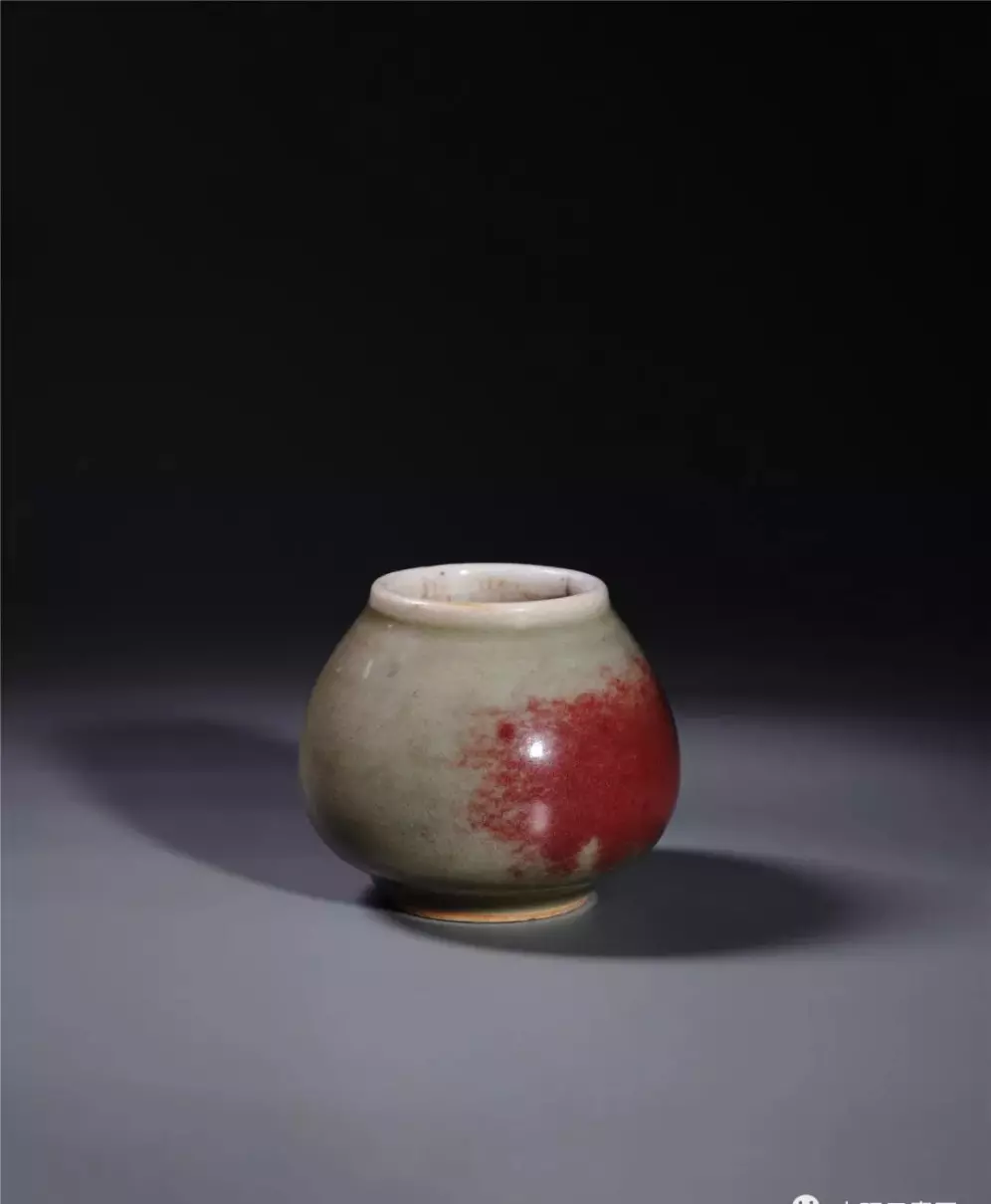

清早中期 郎窑红釉窑变鸡心水盂

尺寸:高6.2厘米,口径4.5厘米,足径4厘米

本品唇口,溜肩,圆腹,圈足,釉面局部成红色,局部青色,青多红少,青红之间过渡明显,内壁及底足灰白釉带开片。

郎窑红制品在烧成过程中,存在因气氛和火候关系致部分釉面呈现青绿色的现象,即所谓的窑变。传统解释为铜红釉误被氧化,使低价铜变为高价铜而呈绿色。现代成分分析技术表明,由铁元素呈现的青色位于郎窑红釉的下层,活泼的铜元素呈现的红色则覆盖在青色表层,当部分红色因气氛火候关系烧失,则露出下层的青色,而非红色变化为青色,这一过程及原理与霁红釉的窑变颇为类似,而与豇豆红釉的红变绿并不相同。

从本品外釉可明显观察到红釉覆盖在青釉之上的现象,及红釉因局部烧失而导致红斑边缘渐淡的变化关系。台北故宫所藏一件郎窑红釉水盛也有类似现象出现。

康熙至雍正 珊瑚红釉三蝶铺首梅瓶

尺寸:高18.5厘米,口径5.8厘米,底径9厘米

珊瑚红釉为铁元素呈色的低温釉,源自明代的抹红釉,康熙时改为吹釉法,施釉更为细密均匀,发色橙红鲜艳,犹如珊瑚般美丽,故名珊瑚红。

本品唇口,短颈,圆肩,球腹,腹下渐内收,胫部外撇,圈足,底部“大明成化年制”青花六字双圈款。肩部、腹部、胫部分别饰弦纹数道,肩部饰三组蝴蝶衔环铺首,通体施珊瑚红釉,釉质细腻,颜色橙艳。

这件制品造型稚拙,但比例已趋向缓和,修足尚具康熙硬朗的特征,底款则属康雍过渡期风格,蝴蝶铺首又有雍正特色,因此综合判断为康熙晚期至雍正时期制品,十分罕见。

乾隆 珊瑚红釉梅瓶

尺寸:高14.5厘米,口径3厘米,底径5.5厘米

这件梅瓶器型中规中矩,唇口,短颈,圆肩,腹下渐收,胫部略外撇,圈足,属于乾隆的典型梅瓶造型之一。通体施珊瑚红釉,与前器相比,吹釉颗粒度稍粗,略成深浅的斑纹状,发色较为接近玫茵堂一件藏品(见参阅),因此在颜色、质感上都造成不同的视觉体验。

乾隆 珊瑚红釉菱口水仙盆一对

尺寸:高7.8厘米,口径22.5厘米,足距13.5厘米

香港黄民三博士旧藏

黄民三(1896-1986),祖籍广东台山,牙医国际学院中国五位发起人之一,香港牙医学会成立人之一,美国明尼苏达大学牙医博士。1926年大学毕业后回国执业,开始对陶瓷收藏产生兴趣,并不惜重金收购古董瓷器,1947年带同所有藏品举家移居香港。

这对水仙盆呈菱花形,弧腹,平底,底部六组如意足,内外通施珊瑚红釉,釉质细腻光洁,效果尚佳。

这一器型最早源于宋代钧窑菱口盆奁,雍正时御窑厂仿制了大量钧釉盆和奁,盆奁有时也单独作为水仙奁使用。继而对形制进行了改进,烧制出此类高如意足制品(见参阅),本品即为仿制雍正官窑的形制,如意足内做成镂空,更为讲究。

康熙 娇黄釉梅瓶

尺寸:高14.5厘米,口径3.1厘米,足径4.5厘米

1、伦敦苏富比拍卖,2003年11月13日,Lot392

2、台湾国华堂(签)

出版:梁晓新,迤逦形色 十七世纪单色釉特展,北京正观堂艺术有限公司,2017年,第90页

本品唇口,短颈,斜圆肩,腹下渐收,胫部外撇,细砂底,外足墙斜切,通体素胎施娇黄釉。由于黄釉瓷器明清时期为皇家专用,因此民间烧造颇为罕见,类似的娇黄釉梅瓶更是殊难一遇。

梅瓶是历朝喜闻乐见的器型,明代以来烧造尤众。梅瓶形制虽不甚复杂,但细节变化颇为讲究,因口、肩、胫部比例的些须变化,即带来视觉上较大的差异。本书收录梅瓶较多,但形制各不相同,值得一一品味(另见参阅)。

顺治至康熙 瓜皮绿釉暗刻缠枝莲纹碗

尺寸:高8.9厘米,口径18.7厘米,足径7.3厘米

瓜皮绿釉在明代嘉靖以后较为流行,明末清初时期并未断绝烧造。本品敞口,弧腹,圈足,外壁以线刻工艺饰缠枝莲纹一周,通体施瓜皮绿釉。

该碗的器型和线刻缠枝莲纹都具有鲜明的时代特征。一件相同纹饰的黄釉暗刻缠枝莲纹盘表明其制作早于清代官窑开始大规模烧的康熙二十年。此后皇家即对黄釉瓷器的使用提出了严格的等级制度,最起码在随后的清早中期这一制度应该是被严格执行的。因此将这件瓜皮绿釉碗断代在顺治至康熙早期应该是比较公允的。

清中期 瓜皮绿釉兽耳蒜头瓶

尺寸:高20.5厘米,口径2.1厘米,足径6.8厘米

本品蒜头口,长颈,溜肩,球腹,圈足,肩部塑一对兽耳,素胎烧成后,施瓜皮绿釉经红炉二次烧成。该器型较为少见,仅雍正时期一种铺首莲瓣口瓶与之体态略为类似(见参阅)。

明代官窑娇黄、娇绿、娇紫釉在明末清初官窑断烧时期在民窑得以持续烧造,康熙民窑饶有盛名的瓜皮绿釉其实配方与工艺和娇绿釉是完全一致的,只是名称不同而已。现代成分分析表明,此类瓜皮绿釉属于铜元素呈色的铅釉,其主要成分见附表。

附表:本品釉质成分分析数据

所测氧化物 | Si | Al | Ca | Mg | K | Na | S | Ti | Fe | Mn | Cu | Pb | 其他 |

百分比含量 | 37.088 | 3.480 | 0.061 | 0.830 | 0 | 2.176 | 8.295 | 0.012 | 0.177 | 0.001 | 0.916 | 46.882 | 0.082 |

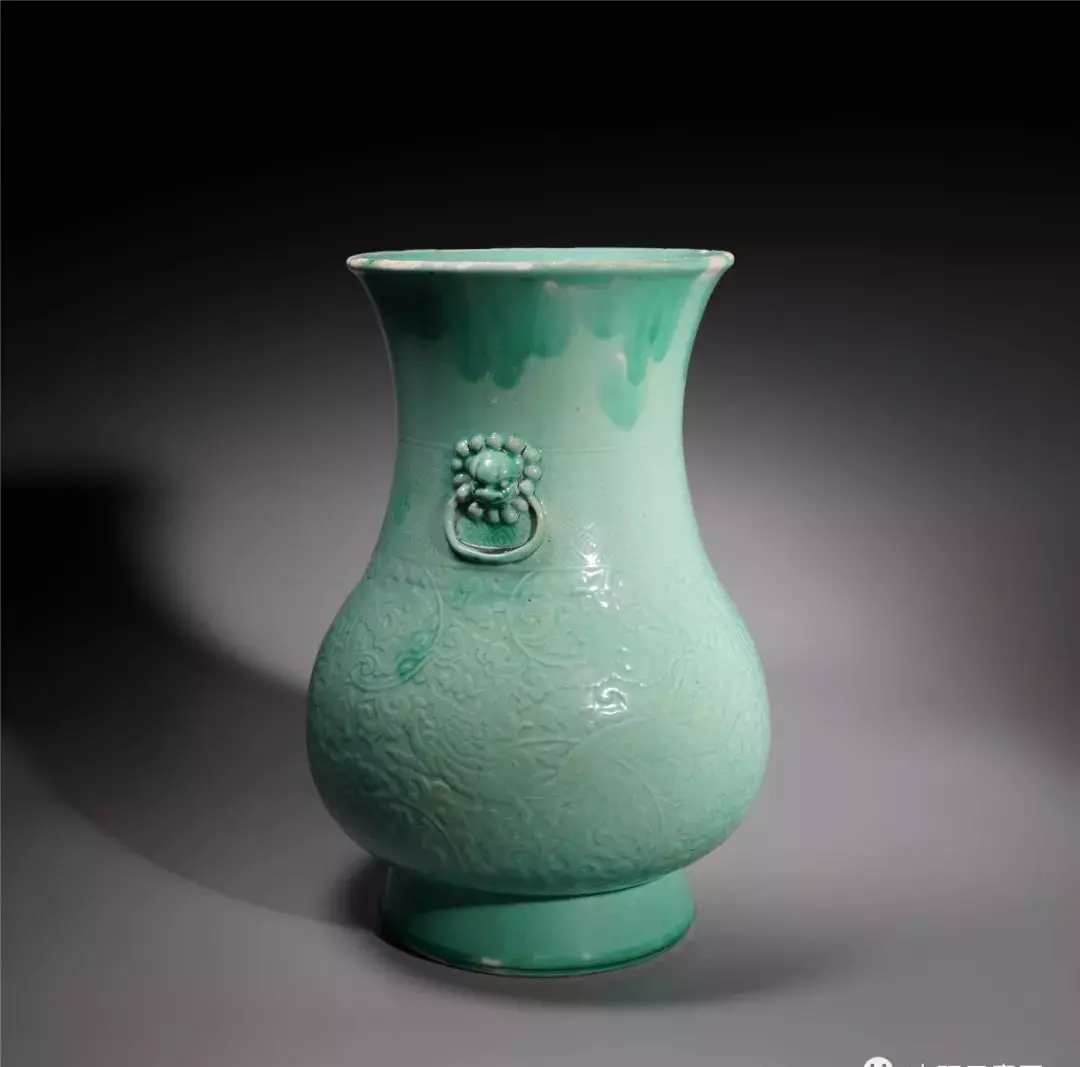

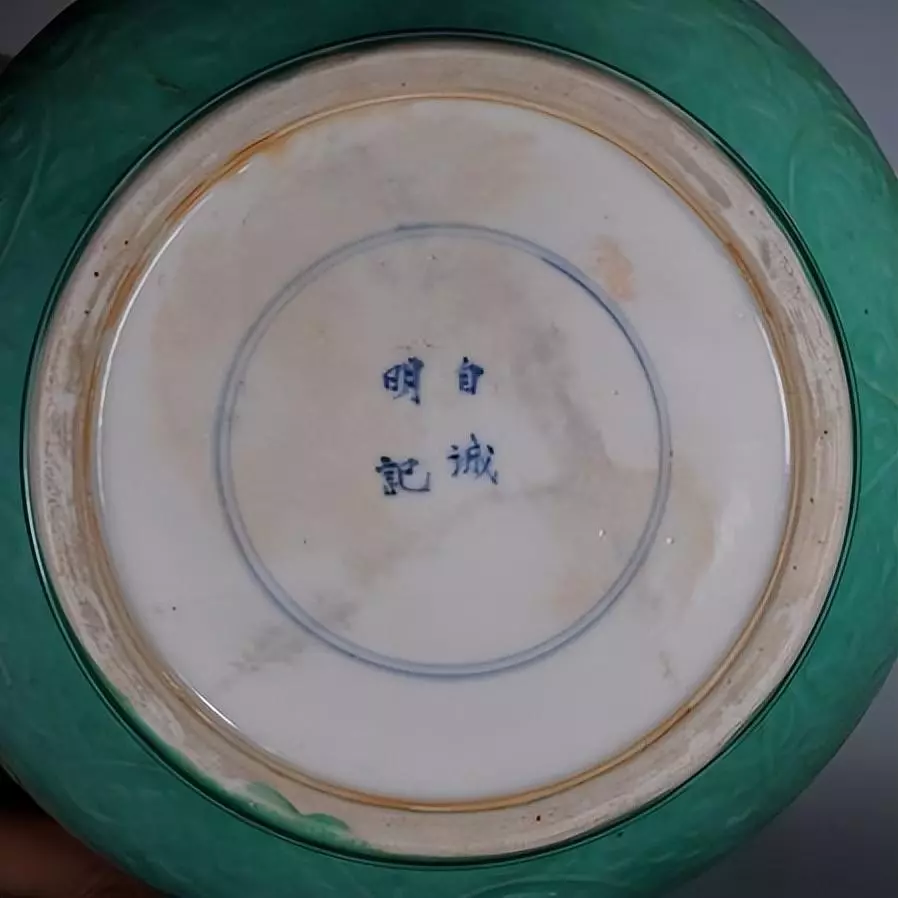

康熙 淡绿釉暗刻螭龙攀灵芝纹铺首尊

尺寸:高31.5厘米,口径17.5厘米,足径15厘米

此类铺首尊为康熙晚期的典型器型,撇口,溜肩,鼓腹,高圈足外斜,底部“自诚明记”款,颈部两侧贴塑铺首衔环耳,颈部暗刻回纹,腹部刻螭龙攀灵芝纹,通体施透明釉烧成,再施低温淡绿釉二次烧成。相同器型、纹饰的制品尚见有孔雀绿、豆青、白釉等品种,惟淡绿釉最为少见。

与康熙传统的瓜皮绿釉相比,本品绿釉显得较为淡雅、柔和、滋润。但成分分析数据表明(见附表)此类淡绿釉除铜含量略低外,总体配方与瓜皮绿釉并无明显区别。分析由于该釉施于透明釉之上,故显得较为温润。可见配方、施釉工艺、烧成均是对颜色釉外观产生重要影响的因素。

附表:本品釉质成分分析数据

所测氧化物 | Si | Al | Ca | Mg | K | Na | S | Ti | Fe | Mn | Cu | Pb | 其他 |

百分比含量 | 38.602 | 3.612 | 0.637 | 0.879 | 0 | 2.228 | 8.339 | 0 | 0.243 | 0.029 | 0.473 | 44.914 | 0.044 |

康熙 孔雀绿釉山石牡丹纹花觚

尺寸:高19.3厘米,口径11.8厘米,足径6.5厘米

Stephen Junkunc III

史蒂芬·琼肯三世是美国20世纪最重要的中国艺术收藏家之一,其收藏始于1930年代,货源主要是山中商会、卢芹斋及其继任者弗兰克·卡罗、爱丽丝·庞奈(安思远的老师)等当时最著名的古董商,其高峰期藏品曾多达两千余件。

这件花觚撇口,长颈,槌腹,胫部外撇,圈足,为康熙时期典型的花觚式样。花觚腹部刻米字锦地宝莲纹,上部刻洞石牡丹纹,下部刻水波鲤鱼纹,主题纹饰继承了过渡期的特征,为绘画题材,而非重复性图案,具有较高的审美趣味。通体素胎施孔雀绿釉,二次低温烧成。

康熙 孔雀绿釉暗刻螭龙穿牡丹纹铺首尊

尺寸:高33.9厘米.口径19.1厘米,足径14.3厘米

本品盘口,口下急收,粗颈,溜肩,球腹,高圈足外撇,颈部饰硕大的铺首衔环耳一对;自口沿而下依次暗刻卷涡纹、蕉叶纹、回纹、螭龙穿牡丹纹、变体莲瓣纹;通体施孔雀绿釉,发色翠蓝,铺首以黑彩点睛,炯炯有神。主题纹饰螭龙穿牡丹、螭龙攀灵芝等为康熙时期常用的暗刻纹饰,见于多种颜色釉品种上。

康熙 孔雀绿釉莱菔尊

尺寸:高19.8厘米,口径3.4厘米,足径3.4厘米

莱菔尊是康熙时期的特有器型,大约创制于康熙二十年始烧的臧窑,以豇豆红制品最为著名,另见有青釉、白釉、釉里红等品种(见参阅1)。

本品撇口,长颈,颈部下端有三道弦纹,圆肩,弧腹渐收,圈足,虽为民窑,仍属典型的莱菔尊造型。通体素胎施孔雀绿釉,中温烧成,开细小纹片,颈部弦纹处积釉明显,成浓重的深蓝色,底部施淡酱釉。竹月堂藏有一件孔雀绿釉莱菔尊,与本品近乎相同,当为一批所制(见参阅2)。

本品的成分分析数据表明(见附表),孔雀绿釉是典型的以牙硝为熔剂、以铜为着色剂的中温釉,与前述低温绿釉为完全不相同的配釉和烧成方式。

附表:本品釉质成分分析数据

所测氧化物 | Si | Al | Ca | Mg | K | Na | S | Ti | Fe | Mn | Cu | Pb | 其他 |

百分比含量 | 69.777 | 5.780 | 2.265 | 0.582 | 12.484 | 1.835 | 0.008 | 0.062 | 1.291 | 0.090 | 5.546 | 0.185 | 0.095 |

康熙 孔雀绿釉小筒瓶

尺寸:高15厘米,口径5厘米,足径4.7厘米

本品撇口,短颈,丰肩,肩部有一弦纹,弧腹渐收,圈足,形制颇为少见。通体素胎施孔雀绿釉,开细小纹片,肩部弦纹处积釉明显,成浓重的深蓝色,层次丰富。整体状态与前品具有一致性,只是颜色略偏蓝绿色。

《南窑笔记》载:“法蓝、法翠二色,旧惟成窑有,翡翠最佳。本朝有陶司马驻昌南传此二色,云出自山东琉璃窑也。其制,用涩胎上色,复入窑烧成者,用石末、铜花、牙硝为法翠,加入青料为法蓝。”推测孔雀绿釉为铜元素发色,色泽翠蓝,孔雀蓝釉则为铜与钴元素共同发色,颜色应偏暗蓝,若如此,则孔雀绿、孔雀蓝釉可分矣。但通过对本次展览几件翠绿釉制品进行成分分析,均为单一铜元素发色,并未发现含钴元素的情况,颜色的变化主要是铜元素含量及烧成氛围的影响。

康熙 天蓝釉暗刻缠枝莲纹蒜头瓶

尺寸:高22.2厘米,口径3.2厘米,足径6.5厘米

本品蒜头口,长颈,溜肩,圆腹,高圈足外撇,足端二层台,底部“聚玉堂制”四字青花款。外施天蓝釉,口沿暗刻双层如意纹,器身刻缠枝莲纹,足边刻卷草纹。所见一件主题纹饰为螭龙纹的蒜头瓶(见参阅),形制与本品完全相同,当为同期制品。

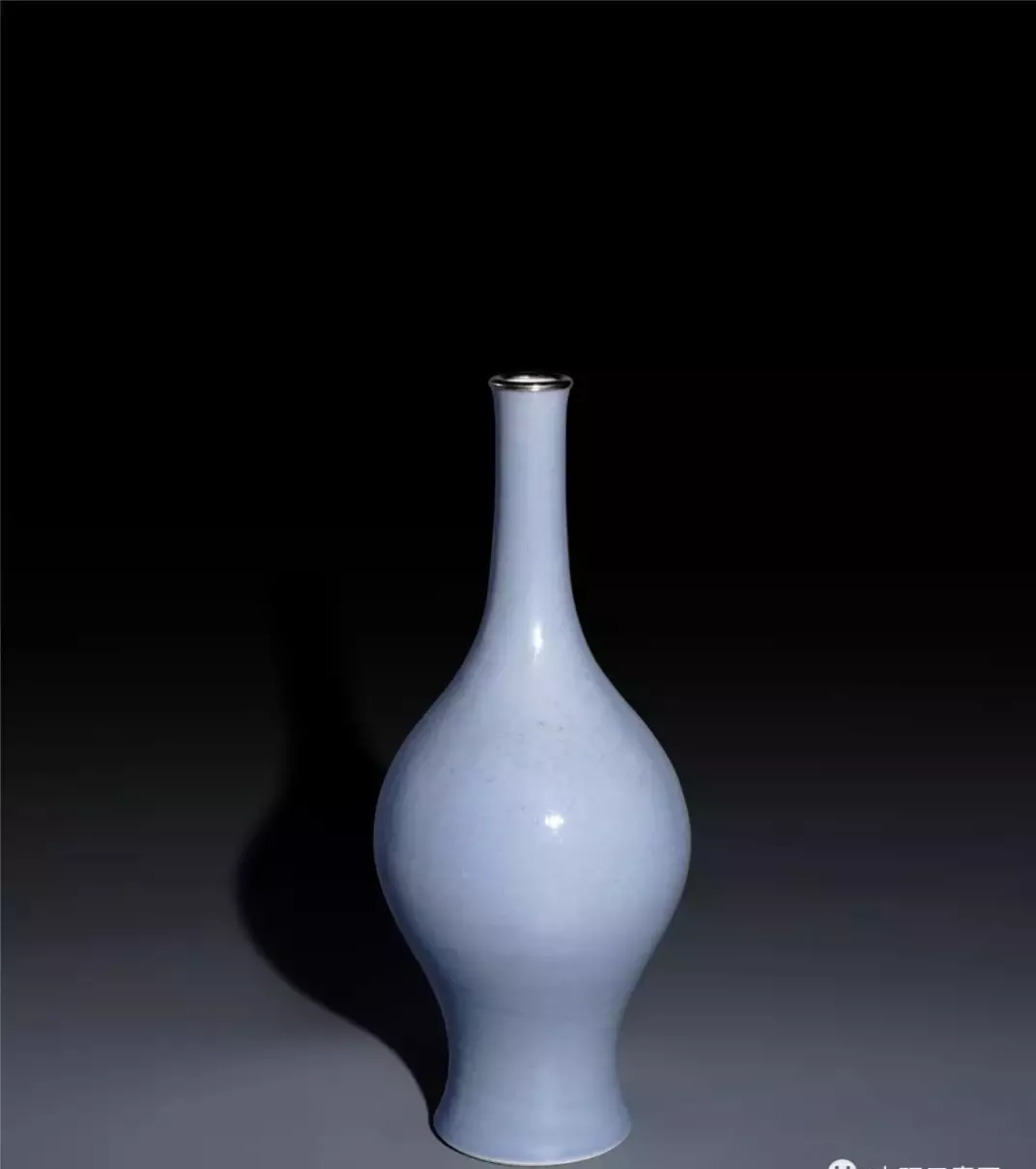

康熙 天蓝釉暗刻螭龙纹长颈橄榄瓶

尺寸:高28.5厘米,口径2.8厘米,足径7.5厘米

本品细长颈,溜肩,圆腹,腹下渐收,胫部外撇,玉璧底,器身暗刻螭龙纹,施天蓝釉,口部包银。

该器型为康熙时所特有,更常见的是天蓝釉暗刻菊花纹的制品(见参阅),因国家博物馆有一件常年在展,特别知名,如本品暗刻螭龙纹者其实更为稀见。

康熙 蓝釉青花螭龙螭凤云鹤纹渣斗

尺寸:高10厘米,口径10.1厘米,足径5厘米

本品大口外撇,浅圆肩,球腹,圈足,底“大明成化年制”青花双圈款,整体比例协调,实用性强。口部外壁以青花绘散点云鹤纹,腹部分别绘螭龙螭凤纹一组,再施霁蓝釉后一次高温烧成,形成蓝釉青花的特殊品种,俗称“蓝上蓝”。这一品种大约创于明代晚期,康熙时期较为流行。

渣斗虽然在形制上与唾盂有相似之处,但功用不尽相同,渣斗属于茶席、宴饮所用的桌器,元人所谓“宋季大族设席,几案间必用筋瓶、渣斗。”在同治大婚成套定烧的瓷器中,有14个品种24种器型,即包含“二寸五奓斗”一种(见参阅),奓斗即渣斗,二寸五渣斗高约9厘米,与本品尺寸相类,属于与盘碗盅碟一起使用的桌上餐具。

雍正 霁蓝釉弦纹铺首尊

尺寸:高20厘米,口径10.3厘米,足径12厘米

张乃新慈善教育基金会旧藏

清代霁蓝釉瓷器在康熙时期烧造数量并不大,待康熙晚期官窑兴起霁蓝制品后,民窑始大量烧造。

本品盘口、粗颈,圆肩,球腹,高圈足,肩部两道弦纹处饰一对镂空铺首耳,通体施霁蓝釉,发色略偏浅蓝,淡雅别致,精神内含。

该器型节奏上虽与展品16有所相似,但柔和精致的比例关系已经呈现出明显的雍正风格,离康熙硬朗之风渐远。

康熙 洒蓝釉大口梅瓶

尺寸:高18厘米,口径6厘米,足径7厘米

康熙洒蓝釉通常被认为是对宣德洒蓝釉的直接模仿,实际上在稍早于康熙的明末时期,这种吹钴蓝的技术已经在销日瓷器上普遍采用(见参阅1),日本称这种装饰为“Fukizumi”,可能源自一种特殊的审美需求。康熙时期的窑工从这里得到启发而制作出成熟洒蓝釉制品的可能性更大一些。

目前所见洒蓝釉制品多生产于康熙晚期,虽然臧窑的“吹青”通常被解释为洒蓝,但并没有康熙中期官窑款洒蓝器制品的佐证,因此这一说法还有待考证;而在郎窑时期这个品种出现并流行的可能性则更大一些。

从一些洒蓝釉制品存在的开光青花装饰判断,洒蓝不是将钴料混合在釉中直接吹成的,而是先将钴料吹在瓷器的素胎上,最后再罩透明釉而成。如此来说,则洒蓝其实与青花类似,是一种釉下彩釉,这一情况与豇豆红又有类似之处。

本品撇口,短颈,圆肩,腹下渐收,胫部外撇,圈足,通体施洒蓝釉,蓝白斑驳,如雪花飘落其上,故美其名曰“雪花蓝”。本品器型较为特殊,仅康熙时期有烧造,相似器型制品尚见有安徽省博物馆藏品(见参阅2)。

康熙 洒蓝釉大凤尾尊

尺寸:高71.5厘米,口径25.5厘米,足径19.5厘米

本品大撇口,长颈,圆肩,球腹,腹下渐收,胫部外撇,圈足,通体施洒蓝釉,虽为典型的康熙凤尾尊造型,但体型硕大,高达70余厘米。如此高大之器物,不仅成型困难,烧成更为困难。类似大凤尾尊除洒蓝描金、还有青釉暗花(见参阅)、五彩等品种,另尚有70余厘米的大棒槌瓶,当为同期制品。

按同治十三年御窑厂因无法烧造大鱼缸和鹤鹿立件,具折曰:“景德镇厂署御窑乾隆年间即已塌毁,数十年来均系附于民窑搭烧,且民窑均不甚大,窑门按瓷尺仅宽二尺四寸,瓷尺只合营造尺八折,匣钵过此尺寸即不能进窑,此烧瓷器之大概情形也。”

本品高度合瓷尺二尺八,加上收缩率及匣钵尺寸,必定三尺有余,需要挛砌专门的窑炉烧造此类制品,且变形率极高,烧成一件,不知损坏几许。如此大件在古代的制作成本必定是极高的,也仅有康熙晚期这样的盛世才见有民间制品传世。

康熙至雍正 青金蓝釉铺首尊

尺寸:高24.2厘米,口径15.7厘米,足径13.5厘米

青金蓝釉是一种具有明显斑纹效果的类似青金石纹理的高温釉。一般认为青金蓝釉是洒蓝釉发展出的一个品种,因吹釉点的不同聚散关系形成新的审美趣味。另在唐英的《陶成纪事碑记》中提及一种青点釉,来源于对石湾窑雨淋墙类制品的仿制,也被认为是青金蓝,这类多是官窑制品(见参阅)。

本品口底相若,为尊式,盘口,短颈,溜肩,球腹,高撇足,肩部弦纹处饰一对铁锈花铺首衔环耳,外壁施青金蓝釉,深浓翠艳,色泽斑驳,但质感与洒蓝釉颇有几分相似处。与前述几件康熙晚期铺首尊相比,这件制品的器型更趋舒缓柔和,已经开始向雍正以后的器型特征转变。

顺治至康熙 茄皮紫釉竹节执壶把杯一组

尺寸: 壶高11.3厘米,口径8.8厘米,足径8.8厘米

杯高3.7厘米,口径7.2厘米,足径4.2厘米

茄皮紫釉是锰元素呈色的低温铅釉,常见深浅两种颜色,深者浓紫色,称茄皮紫,淡者紫褐色,又称葡萄紫,官窑品种则称为“娇紫”或“浇紫”。晚明官窑所见娇紫均为褐色,此类浓紫色制品似为顺治时期创烧。

本套茶具由一壶二杯组成;壶总体成圆柱形,中部微收,口、腹、胫部饰有表示竹节的弦纹,圈足,平嵌盖,平顶圆钮,把手和三弯流也均做成竹节型,通体施浓艳的茄皮紫釉;把杯敞口,圈足,也为竹节造型,配以竹节型单鋬,内外均施茄皮紫釉。此类竹节造型的制品在清初期尚有瓜皮绿釉制品作为旁证(见参阅),但传世量均非常稀少。

雍正 外胭脂水釉内粉彩花蝶纹杯碟一组

安东尼·杜布雷旧藏

安东尼·霍恩比爵士旧藏

伦敦佳士得拍卖,1982年11月1日,Lot230

北京中汉拍卖,2016年3月25日,Lot002

展览:

东方陶瓷学会,世界的色彩展,2006年,第173号

尺寸:

杯高5厘米,口径10厘米,足径4.8厘米

碟高3厘米,直径15.6厘米,足径9.7厘米

胭脂红釉创烧于康熙晚期,色在紫、红之间,属于金元素发色,因珐琅彩的传入而作为一个瓷上新品种出现,按颜色深浅可分为胭脂紫、胭脂红、胭脂水。

本组展品外壁施胭脂水釉,内壁绘粉彩花蝶纹,所绘花蝶用彩极精,代表了雍正民窑粉彩的最高水平,是当下最热门的品种之一。

第二章:瓷之祖色

青瓷是中国瓷器的滥觞,大约东汉时期在浙江地区首先成熟。青瓷属于以铁元素为呈色剂的高温一道釉,因铁元素含量和烧成氛围的不同,青瓷往往呈现出不同的色相和色阶,进而逐渐形成各窑系特征鲜明的青瓷品种。宋代官方五大名窑汝、官、哥、定、钧,除定窑外,其他均属青瓷体系。

当青瓷釉中铁元素含量增加到一定程度,青釉就逐渐转化为酱色、甚至黑色。酱色瓷、黑瓷作为青瓷的衍生品种,大约与青瓷同时期在浙江地区出现。但此时的黑色并不纯净,更多是偏深的酱色而已。

当瓷釉中铁元素含量减少到一定程度,从理论上讲青釉就变成透明釉,此时瓷器的呈色就取决于瓷胎的颜色。由于南方瓷土普遍含有一定量的铁元素,烧成青瓷相对容易,但并不利于衍生出白瓷。

目前所知最早的白瓷制品发现于北齐河南安阳范粹墓,其窑口尚不清晰。随后的隋唐以及宋、元,河南巩县窑及河北邢窑、定窑的白瓷先后称雄数百年,并一度与南方青瓷形成了“南青北白”的并峙格局,由此可见白瓷的渊源确实是在北方。

宋代民窑八大窑系中,除磁州窑系的彩绘瓷特出新意之外,其他七大窑系仍以传统青瓷、白瓷和黑瓷为主要品种,而此时距瓷器的产生已经过去了千年之久。色彩缤纷的彩色瓷器要在随后的千年才陆续出现,可见青、白、黑、酱确实是当之无愧的瓷之祖色。

永宣时期,景德镇御窑全方位仿烧历代各种颜色釉品种,创烧了翠青、甜白等名品,并尝试烧造纯正的黑釉瓷,为景德镇色彩斑斓的颜色釉世界奠定了坚实的基础。

清初也经历了一个颜色釉复兴烧造的过程,其中白釉、青釉、酱釉均由明延续至清。按照《陶成纪事碑记》的记载,清早期御窑烧造的青瓷品种主要有仿龙泉釉、仿东青釉和仿粉青色宋釉。但这些品种有时候很难具体区分。乾隆以后常规官窑仅仅保留了东青釉品种,而民间则将青釉泛称为豆青。清代还有一种所谓的郎窑绿,实际上是铁元素呈色的高温纹片瓷,也属于青釉系。

清早期景德镇窑在颜色釉上的一大创新是,康熙时期终于首次烧成了纯正的黑釉瓷器,此为乌金釉。

康熙 粉青釉小纸槌瓶

尺寸:高11.5厘米,口径2.2厘米,足径3.5厘米

本品直口,长颈,丰肩,槌腹,胫部外撇,圈足,修足硬朗,足边呈二层台,康熙特征明显。通体施粉青釉,水润淡雅,不可方物。

宋瓷中所谓纸槌瓶者多有盘口,少数不带盘口,也不乏一些口沿受损而类似直颈者(见参阅,另可参考展品31),本品或即仿自此类器型,在康熙瓷器中并不多见。

粉青属于青釉中颜色最浅淡者,可能即《陶成纪事碑记》所谓仿粉青色宋釉,但粉青釉绝不是清代御窑烧造后才仿得,明末民窑即不乏质量优异的粉青釉制品传世。

需要注意的是,景德镇窑所谓的粉青,是一种很浅淡的湖绿色调,龙泉所谓的粉青则是一种较为纯粹的青绿色,两者名同而质异。从本展品更可以理解,优质的粉青釉不仅仅是颜色的浅淡,更需要水润的釉质,方称完美。

康熙 豆青釉大口梅瓶

尺寸:高37厘米,口径10.5厘米,足径13.8厘米

本品唇口,短颈,丰肩,腹下渐收,胫部外撇,圈足,通体施豆青釉。此类梅瓶器型较为少见,重心高提,胫部轻灵,给人一种紧张感,体现了康熙造型的稚拙和夸张。类似器型除青釉外,尚有青花、釉里红、五彩等品种(见参阅)。

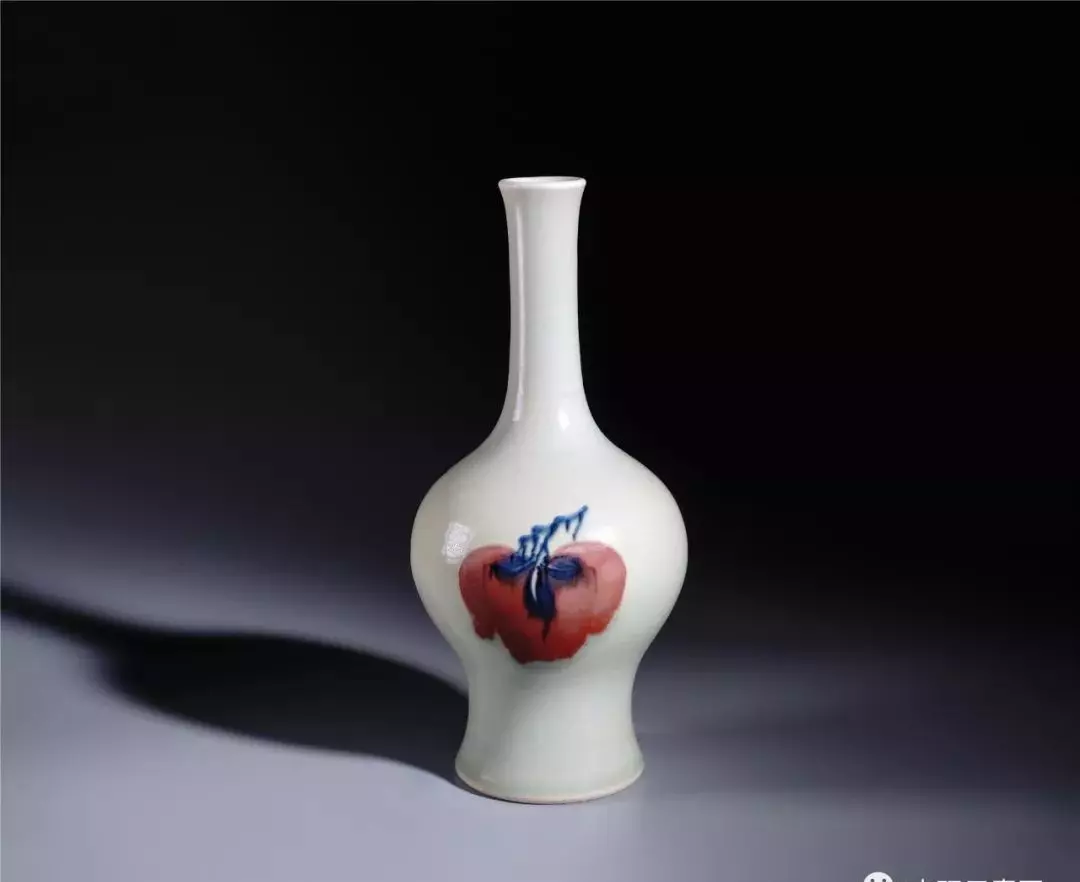

康熙 豆青釉青花釉里红三果纹摇铃尊

尺寸:高22厘米,口径3厘米,足径6.8厘米

豆青釉由于颜色浅淡,既可以单独装饰,也可以搭配暗刻或釉上、釉下彩,因此衍生出许多品种,豆青釉青花釉里红即是一例。

本品唇口,细长颈,圆肩,球腹,腹下渐收,胫部外撇,圈足,腹部三面分别以青花釉里红绘桃、石榴、佛手纹,寓意多子多福多寿,外罩豆青釉,呈色淡雅,造型娴静,形似一只静置的佛家手摇铃,故名“摇铃尊”。

类似青釉青花釉里红三果纹的器物见有若干种器型,形制多精致小巧,应为同一时期制品,总体质量较高,多为各大博物馆收藏。康雍之际另有一种青釉釉里红三果圆罐,总体要粗率许多,数量较大,就不可同日而语了。

康熙豆青釉暗刻缠枝花卉纹纸槌瓶

尺寸:高24.3厘米,口径7厘米,足径8.5厘米

本品唇口外折,直颈,斜肩,槌腹,腹下略收,圈足,颈部饰弦纹一周,上下各刻变体莲瓣纹、重瓣纹一周,肩部弦纹两周,中刻三角锦纹,腹部刻缠枝牡丹纹,通体施豆青釉,此类装饰一般认为属仿龙泉釉品种。

类似直颈、圆腹或柱形腹一类的器型,清宫档案多称为纸槌瓶,这一器型也是康熙的典型造型之一,类似制品见一件洁蕊堂藏品。

乾隆 豆青釉瑞果纹梅瓶

尺寸:高17.5厘米,口径4.1厘米,足径6.5厘米

本品唇口,短颈,圆肩,腹下渐收,胫部略外张,圈足,足端施酱色护胎釉。器身两面分别暗刻大枝桃纹和石榴纹,肩部刻月花纹一周,胫部刻变体莲瓣纹,通体施青釉,微微泛蓝,釉质莹润。

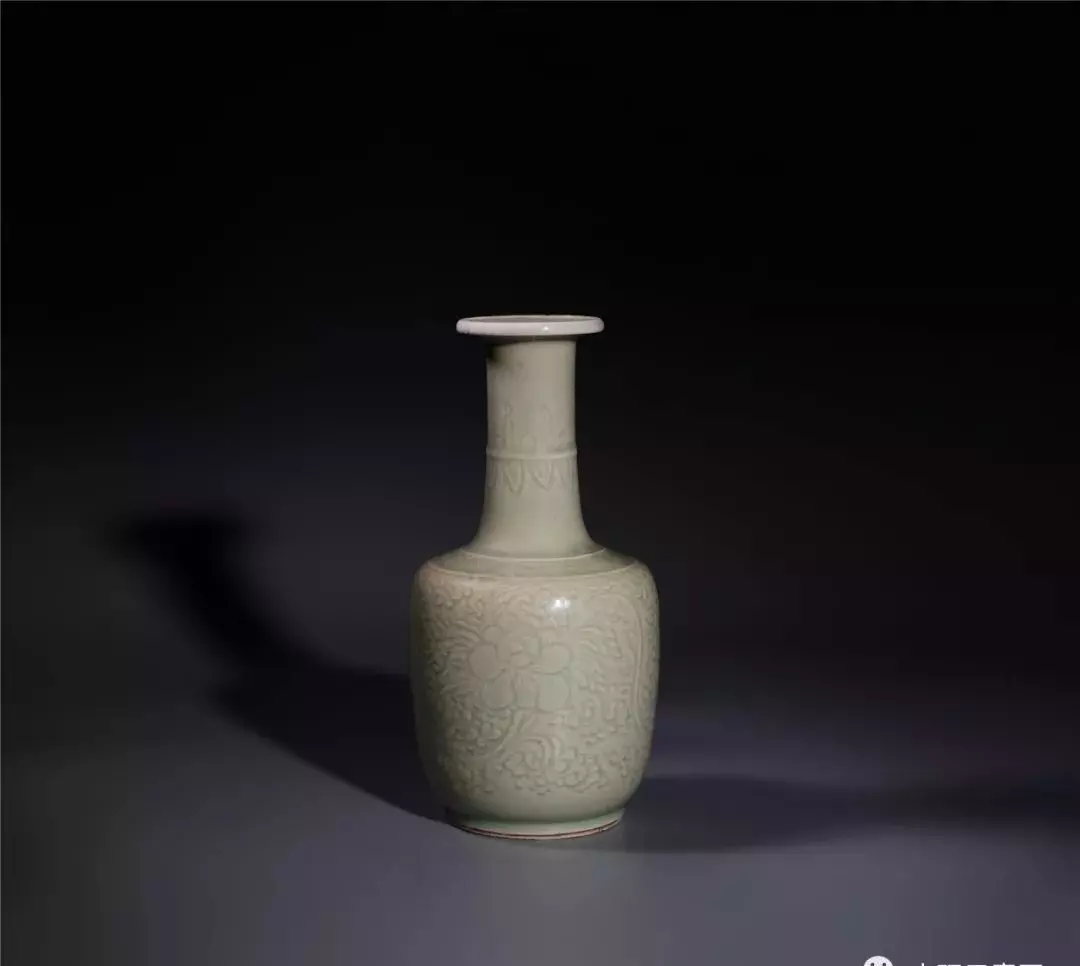

康熙 绿郎窑釉葵口盘

尺寸:高3.2厘米,直径20.8厘米,足径11.3厘米

本品呈八出筋葵口式,酱口平切,弧壁,圈足,通体施绿郎窑釉,颜色青绿,积釉处显苔绿色,开片细密,隐隐有起翘感。

绿郎窑,现今更习惯于称为郎窑绿,关于其考证前已专门撰文论及,属于康熙时期仿制明代青釉纹片瓷的品种,与郎窑红并称。典型的绿郎窑不但应符合康熙瓷的特征,还应能得到康熙郎窑红相似器型和加绘康熙五彩两个方面的佐证。与本品器型相近的一件绿郎窑五彩制品见藏于故宫博物院(见参阅),且其五彩具有典型的康熙特征,为这一品种明确了年代。

绿郎窑虽雍乾以后大量烧制,器型翻新,但釉质与康熙制品相比,尚有较大差距,颇类似于后制孔雀绿与康熙孔雀绿的关系一般。这也正是康熙民窑独步一朝的细微感受点所在。清末民国时期,国外藏家对郎窑红和绿郎窑青睐有加,商贾之人竟以低温绿哥釉瓷蒙混之,成为一时奇谈(另可参考展品46、47)。

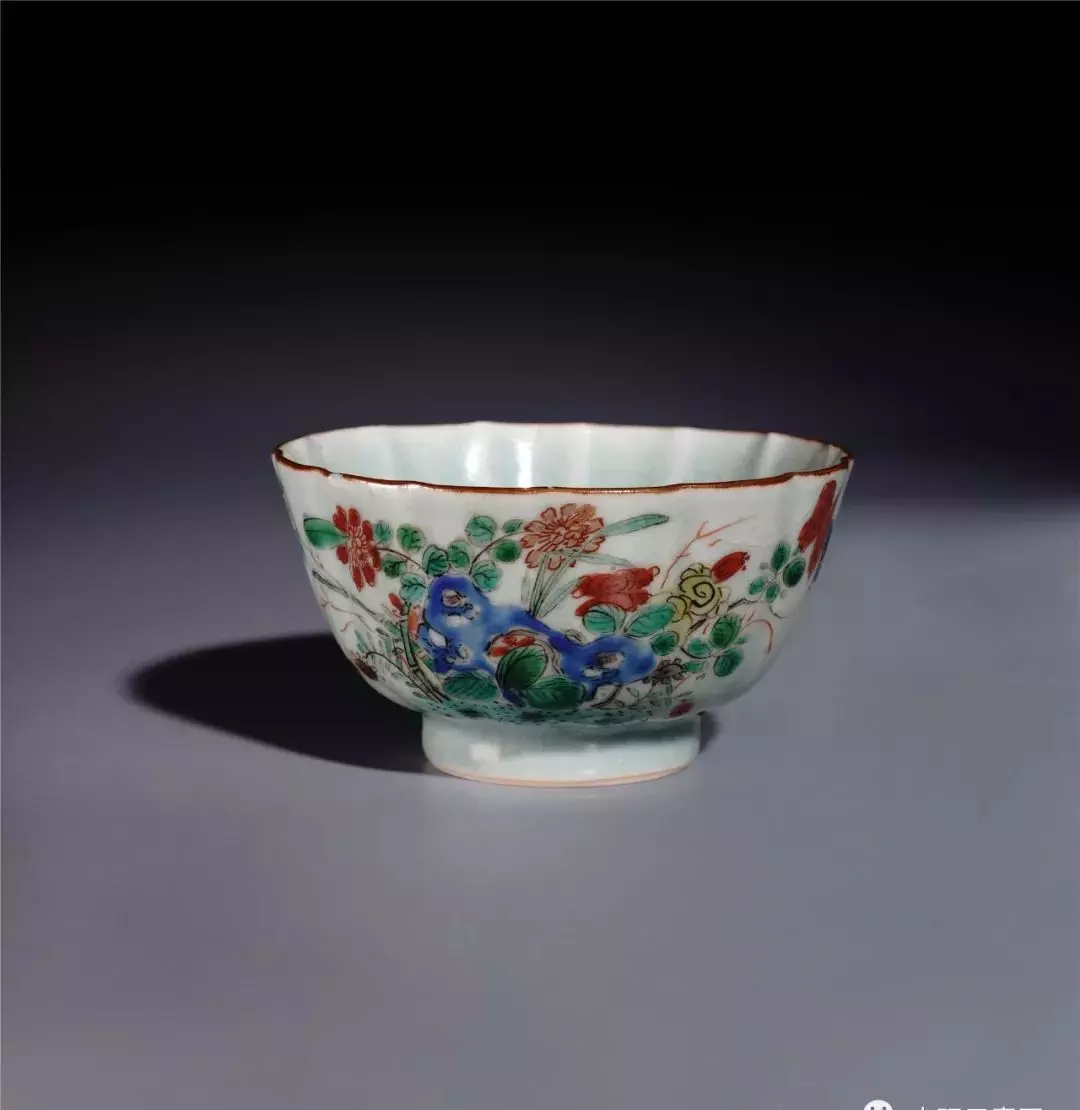

康熙 绿郎窑釉五彩花蝶纹菊瓣碗

尺寸:高6厘米,口径11.3厘米,足径5.3厘米

本品呈菊瓣形,敞口,口施酱釉,弧腹,圈足,通体施绿郎窑釉,釉色淡雅,开片不如上器明显。外壁绘五彩洞石花卉纹,内心绘杂宝纹,康熙晚期特征明显,烧成时间直指郎窑时期。

与之相似的郎窑红器型见于故宫博物院藏品(见参阅)。这件制品既有与之相近的郎窑红器型佐证,更绘制了典型的康熙五彩,成为绿郎窑品种认定和断代的重要器物。

顺治 白釉暗刻庭院瑞兽纹大莲子罐

尺寸:高30厘米,口径7厘米,底径13.5厘米

本品直口露胎,下承小台,圆肩,倒卵形腹,平砂底。器身以通景方式暗刻麒麟飞凤纹,一蹲一飞,顾盼呼应,周边衬以栏杆、洞石、芭蕉、远山等,外罩白釉。纹饰以减地剔刻法刻制而成,以刀代笔,表现精细入微,鳞毛清晰可数,山石层次分明,远、中、近景一目了然,细节则完全不亚于青花制品,而比青花更具立体感。

与之相同纹饰和刻划手法的制品见有一件花觚(见参阅),当为同时期制品。麒麟芭蕉纹及莲子罐时代特征均较明显,应是顺治制品无疑。

此种以繁复的减地剔刻法表现纹饰的工艺在明末清初之际较为流行,而费尽心思的精细工艺,又偏偏表现在不太凸显图案的白釉器上,稍远看去,纹饰若隐若现,并不清晰直观。哪怕施其他透明色釉,也能通过剔刻处积釉的色差将纹饰反衬得更加清晰,而这类制品偏偏选择白釉来表现,这种“白而不白”的理念,不知是否隐含了当时的订购者或创作者一种特殊的心境?

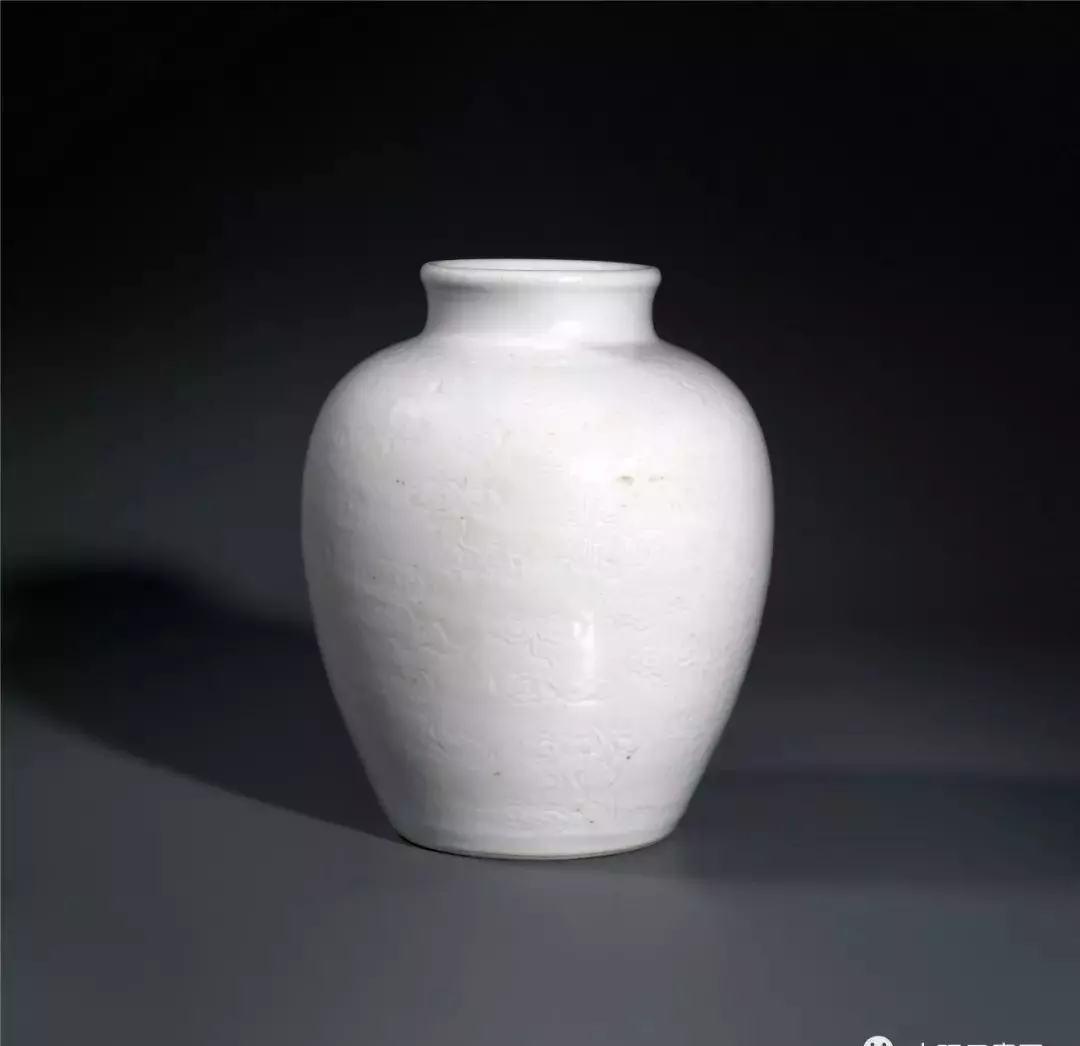

雍正至乾隆 白釉暗刻云蝠纹太白坛

尺寸:高20厘米,口径8.2厘米,足径9.5厘米

本品唇口,短颈,圆肩,倒卵形腹,圈足,通体暗刻云蝠纹,施白釉。

此类器型因类似太白醉酒之酒坛,故称太白坛或太白罐,一般认为太白坛流行于雍正、乾隆时期。参阅耿宝昌《明清瓷器鉴定》雍正器型示意图。

雍正至乾隆 白釉暗刻喜鹊登梅纹小太白坛

尺寸:高9.5厘米,口径5厘米,足径4.2厘米

本品器型与上器相仿,惟尺寸更小。器身刻一幅喜鹊登梅纹,构图疏密有致,亦采用了剔刻法,但纹饰周边刀工较为细腻,半刀泥特征不如展品36明显,这也体现了工艺随时代的变迁。

雍正 白釉暗花葵口盘一对

相关文章

-

赤橙黄绿蓝靛紫还是赤橙黄绿青蓝紫

传统所谓“赤橙黄绿蓝靛紫”或“红橙黄绿青蓝紫”,按照现代色彩学中伊登12色环理解,其三种原色和三种二次色即为色环中等间隔的红、橙、黄、绿、蓝、紫六色。我国传统词汇中,“靛”一般指蓝紫色,“青”一般指蓝绿色(青有时也指蓝色),均属于色环中的三次色。因此不论“赤橙黄绿蓝靛紫”或“红橙黄绿青蓝紫”,都是按光谱颜色顺序排列的,非常科学,这也是景德镇颜色釉瓷器的主要色系所在。

2024-03-08 阅读 (126)

热门资讯

-

2024-03-08 阅读 (126)

2024-03-08 阅读 (126)

最新资讯

-

2024-03-08 阅读 (126)

2024-03-08 阅读 (126)