看完穿普拉达的女王你有什么感受

前段时间看了电影《穿普拉达的女王》,也有的片名为《时尚女魔头》。这个电影获得了奥斯卡最佳女主的提名和最佳服装设计提名。

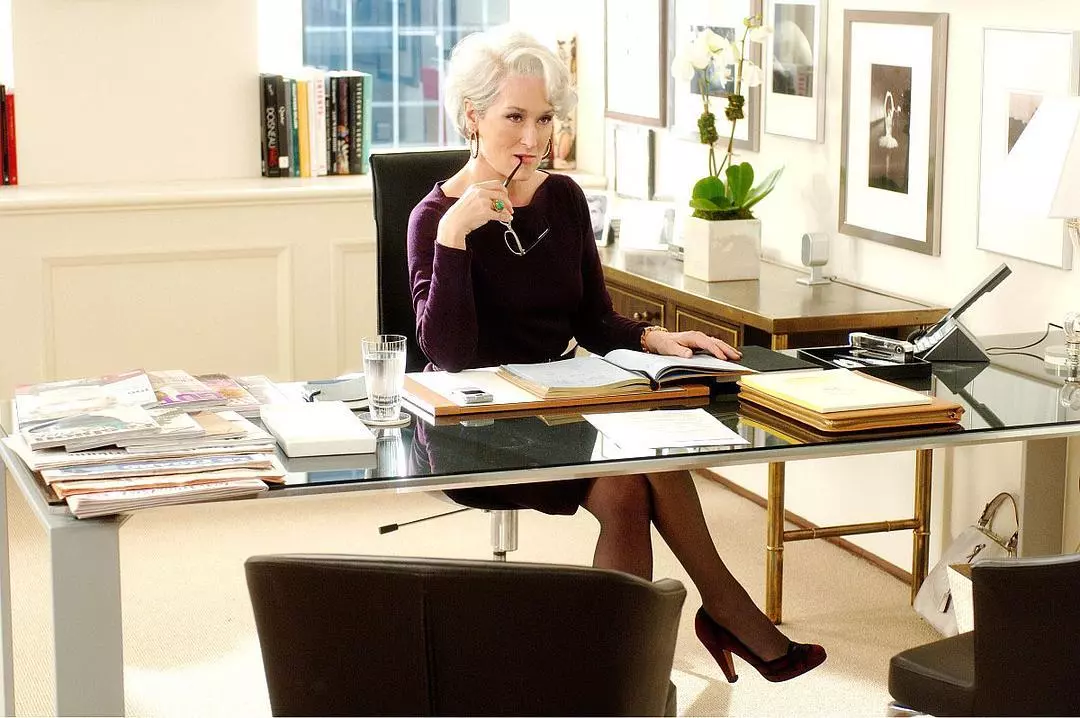

应该说,这是一个有趣的电影。其故事并不复杂,讲的是一个懵懂的女记者入职时尚杂志公司的故事。她对时尚一无所知,甚至穿着有些土,但女上司却是个“时尚暴君”。工作期间,这名女记者遭受了“社会的毒打”。同时,叙事和剪辑都很流畅,甚至环境背景的布置和人物服饰设计都称得上视觉美的享受。看完电影后,我觉得很舒服。

不过要说故事性,我觉得《穿普拉达的女王》存在一定的瑕疵,而且重点都集中在了主角身上。接下来,我将从不同的角度,来聊一聊《穿普拉达的女王》的主角。

《穿普拉达的女王》的主演是海瑟薇和梅姨,接下来直接以这两位演员的本名来称呼。从戏份来说,海瑟薇无疑是主角,由海瑟薇衍生的次情节也是比较多的。不过,梅姨却获得了奥斯卡最佳女主的提名。当我看到这个奖项的时候,我不得不回头去思考——谁是主角?梅姨是主角吗?电影是双主角吗?

当我想到“梅姨是主角吗”这一问题的时候,我下意识的作出判断,她不应该是主角。但是,站在奥斯卡奖项的角度去思考,却又隐隐觉得,梅姨作为主角似乎也没毛病。为此,我不得不跳出这个条条框框,去思考判断主角的标准。这一回我就发现原因了。

由于电影是视听艺术,所以很多人在判断人物形象的时候大都会依据电影呈现的效果。但是,电影的创作并非一蹴而就,中间经历了多个再创作的阶段。起初,刻画人物是依靠剧情设计。

而在拍摄阶段,优秀的演员会通过想象,来对人物形象再创作。优秀的演员在表演时,心理戏是比剧本更多的。这一点在《演员的自我修养》那本书中有丰富的讲解。同时,导演通过灯光效果(参考《教父》头顶灯对人物形象的塑造)、剪辑、布景色调等方式,可以对人物形象进一步再创作。

然而,我在思考人物形象的时候,往往是以剧本阶段为主的。我会抽离出演员和导演的影响,重点思考剧情台词和人物的关系。因为《故事》曾经提过,剧情本身就是在刻画人物,二者是一体两面的。

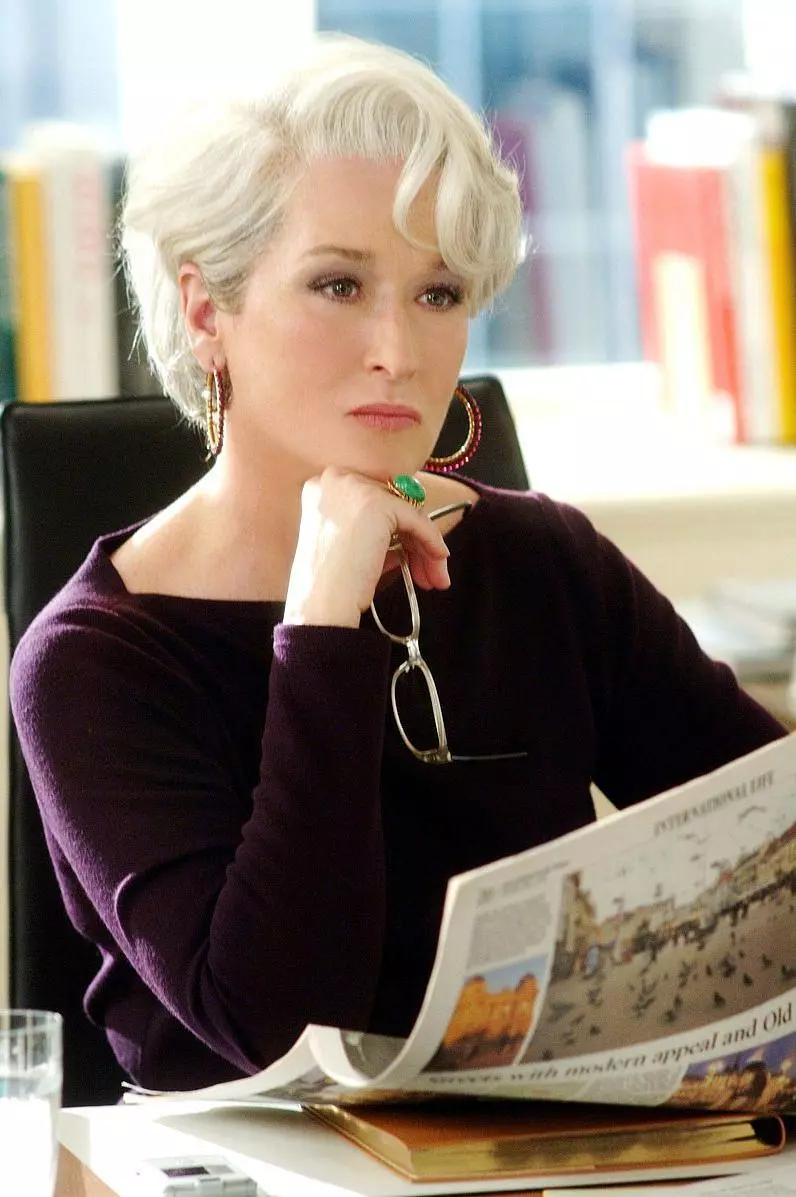

基于剧本的评价标准,我认为梅姨称不上主角。电影通过诸多细节来塑造时尚女魔头的形象,同时简单交代了她的生活婚姻状态。但就整体而言,这一时尚女魔头只是一个静止的人物形象。电影一点点的揭晓,让观众更全面的认识她,但剧情并没有深入这一人物形象的内在冲突。为什么她会想要这个而不是那个?她内心的痛苦是什么?她霸道独裁是为了保护自己吗?职业女强人和不称职的母亲、妻子,不同标签对她的影响是什么?

简单来说,就剧本所呈现的效果来看,观众对时尚女魔头的形象只是知其然,而不知其所以然。但不得不说,梅姨的演技实在是太厉害了,在《穿普拉达的女王》中的气质碾压全场,尽管戏份并不是最多,但却成了电影的最焦点。同时,梅姨很多微表情、肢体语言能让人感受到时尚女魔头内心的复杂性,但剧情却没有相应的展现。可以说,没有梅姨,时尚女魔头这一形象很难会让人这么印象深刻。

梅姨的出众演技固然值得称赞,但却也带来了一个严重的问题——喧宾夺主。无论是戏份还是剧本故事,我都认为海瑟薇更应该是主角。然而,海瑟薇的功力不如梅姨,这就产生一个效果——海瑟薇这一角色的意义,就像是用来介绍梅姨的。主角的存在,只是为了介绍其他角色,这显得有些讽刺。

如果将《穿普拉达的女王》视为双主角的电影呢?双主角电影重点在于两个人物的相互影响,《触不可及》、《心灵捕手》等双主角电影都是如此。然而,在《穿普拉达的女王》中,影响基本上是单方面的,梅姨改变了海瑟薇,但海瑟薇仿佛只是梅姨人生路上的过客。同样的,喧宾夺主的问题依旧存在。

那么,海瑟薇这一主角为何总被“喧宾夺主”呢?除了梅姨本身精湛的演技外,我认为故事上的设计也存在一些不合理的地方。

如果说梅姨通过演技硬生生的赋予了角色人物深度,那么海瑟薇这一主角在剧本上就能体现出人物的复杂性。哪怕演技不占优势,海瑟薇这一角色在剧本上依旧存在天然优势,是能够刻画出复杂的人物维。

起初,海瑟薇对时尚一无所知,她渴望的是当一名记者,从事文字工作。但是,当她越想要做好梅姨的助理,她也发生了变化。她嘴上总说着自己不在意时尚,重视家人、朋友和爱人,但她的行动却告诉我们,真正的她不是这样的人,她真的很爱那些时尚的衣服。要看一个人究竟本性如何,不是看其怎么说的,而是看其怎么做的。在这点上,海瑟薇精彩的演绎了什么叫“嘴上说不要,身体却很诚实”。

这种反差在电影中多次出现,甚至电影还刻意营造了一些停顿时刻,让观众屏息等待海瑟薇作出选择。每一次她都选择了工作,犹豫时间也变得越来越短。尽管海瑟薇一开始只是个不在意时尚的女记者,但这一份助理的工作开启了她的不自觉欲望,她发自内心的喜爱那些漂亮的衣服包包。每一次选择,都是海瑟薇内心中本我和超我的抉择(参考弗洛伊德的三个“我”)。本我想要美丽和性,超我重视人际关系和道德,但每一次超我都败下阵来。

这是一个非常妙的矛盾冲突,但电影对其处理得并不算尽善尽美。很多时候,《穿普拉达的女王》有意的淡化这一内心矛盾冲突。在电影中,海瑟薇作出选择后,她看起来并没有那么痛苦和挣扎,甚至还享受其中。如果不痛苦,那就称不上矛盾冲突了。我认为这是非常可惜的一点。如果处理好这一内心矛盾冲突,那么海瑟薇这一角色将会更加丰满。

另一个问题在于,海瑟薇这一主角设计得有些粗糙,很多细节逻辑都没有梳理清楚。海瑟薇刚登场的时候,她是一个很聪明的毕业生,并且进行过深度新闻报道。我认为她至少应该是个注重生活深度的人。但是后来,她的行为表现得很肤浅。比如说,她讨好梅姨的方法是穿得更漂亮时尚。我本以为她会去学习各种设计学、时尚史等知识,因为时尚并不是那么简单的。结果她只是穿得更漂亮,甚至不全是她自己挑选的。作为一名助理,她却努力往模特的方向努力,这点就很奇怪。

同时,海瑟薇和梅姨之间的矛盾冲突,也是缺少根基的。海瑟薇之所以忍受着梅姨的暴君行为,是因为她认为熬过一年后,这份简历会有助于她跳槽到杂志报刊企业。但是,只要海瑟薇辞职,这一矛盾冲突很容易就消失。这就导致,海瑟薇此后面临的很多选择缺乏力度,因为留有退路。说到底,主角最开始就不适合设定为追求深度报道的记者,那本来就不是她想要的工作,那她和上司的矛盾也就没什么大不了的,实在不行就辞职,她也只不过回到原来没有工作的状态,丝毫没有损失。

而在故事高潮部分,海瑟薇突然踩刹车,醒悟过来,毅然决然的离开了梅姨。这同样不是很好的设计。整个电影都在展现海瑟薇的改变,她一点点的变成自己曾经讨厌的样子,做出了伤害他人的决定,迈过了自己的道德底线,逐渐黑化。然而,她始终在为自己辩解。电影循序渐进的推动剧情,仿佛一名跳远选手的冲刺跑,正当他准备一跃而起的时候,他居然刹住脚步说他不想要这个——这就是《穿普拉达的女王》的高潮场景给人的感觉。

电影努力想要让海瑟薇看起来不那么坏,努力让她显得“出淤泥而不染”,但这种高潮动作确实显得生硬不合理。当电影一步步揭晓主角的不自觉欲望,告诉观众她就是这样的人时,画面一转却说:“噢其实吧,她还是曾经那个女孩。”按我的理解,高潮如果是“海瑟薇终于认清了自己”,那会更合适一些。

正是由于以上种种原因,海瑟薇这一主角被梅姨喧宾夺主,缺少主角应有的气场。但反过来想,我猜测创作团队本身也是迷茫的,他们把握不准主角究竟应该如何处理。看得出来,电影的重点是展示梅姨塑造的时尚女魔头,但却由于这一角色显得过于静态,不得不加入一个新的动态角色来推动剧情。

当然,这就得回归到主题上来。唯有确定了主题,才能更好的把握主角的定位。《穿普拉达的女王》似乎想表达很多主题,但却未能很好的将其兼容,分清主次。再加上梅姨和海瑟薇的演技功力不对等,电影确实出现了一定程度的混乱。由此可见,主角的选择对电影来说真的是很重要的。《穿普拉达的女王》确实很有趣,但也有些可惜。

相关文章

-

穿普拉达的女王最后女主分手了吗

是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。

2024-02-26 阅读 (182) -

坐游艇的感受用四个字来形容

乘坐游艇出海是一次充满激情与惬意的体验,以下是一些建议的心情说说,可以帮助您表达自己的感受:3. "游艇乘风破浪,带来了前所未有的刺激与挑战。在这片广袤的大海上,我感受到了生命的力量与勇气。"7. "乘坐游艇出海,让我在大海的怀抱中寻找到了内心的平和与宁静,仿佛整个世界都在这一刻变得温柔起来。"1. "今天的海风轻拂,游艇之旅让我感受到了无与伦比的惬意与自由,仿佛与这片大海融为一体。"

2024-08-27 阅读 (133) -

有人写穿普拉达的女王毕业论文吗

因此,本论文的研究目的就是从电影的视觉美学角度,对《穿普拉达的女王》这部经典电影进行深入的分析和探讨,希望能够从中发现电影创作艺术的妙处,并增强观众对于电影视觉美学的欣赏与认知。在《穿普拉达的女王》中,致力于形象以及生活品味和不同文化之间的反差交织,在每一个角落中清楚满足了许多人们同时对美好和实用性的需求。

2024-06-08 阅读 (106) -

穿普拉达的女王 versace墨镜

穿普拉达的女王万年不变的波波头、墨镜、不苟言笑,也很难搞,时尚界奥斯卡-Met Gala的灭绝师太,上东区有权有势。在业内有“原子弹”“核武器”的外号。《穿普拉达的女王》原型是安娜温图尔。《穿普拉达的女王》背景简介:在她手下挖掘了很多当年名气还不大的天才青年设计师,例如dior前任JohnGalliano。设计师是她好友,出作品后有的也会第一时间先询问下她意见,时装周永远是墨镜头牌看秀。

2024-09-29 阅读 (102) -

穿普拉达的女王告诉我们什么道理

最近因为普拉达选择的代言人屡屡出事,让普拉达这个品牌再一次引起人们的关注。对于一个时尚关注度不高的人来说,我第一次知道普拉达就是因为《穿普拉达的女王》这部电影。《穿普拉达的女王》与《蒂凡尼的早餐》的电影命名,我认为有异曲同工之妙,都是用高端品牌来代表着主角的性格与背景。普拉达作为意大利的奢侈品牌,代表的就是时尚。也间接交代了这部剧的背景就是在时尚业。

2024-04-18 阅读 (108) -

穿普拉达的女王涉及多少服饰品牌

Prada 鞋D&G 裙子Jimmy Choo 鞋manolo blahnik 鞋Nancy Gonzalez 提包Narciso Rodriguez 上衣Chanel 鞋植村秀 化妆品...

2024-07-30 阅读 (107) -

穿普拉达的女王女主工作职责是什么

她和梅丽尔.斯蒂普联袂主演的电影《穿普拉达的女王》堪称职场教科书。《穿普拉达的女王》这部职场电影,里面的职场经验和道理耐人寻味。故事的女主角安迪是初入职场的菜鸟,她凭借着过硬的办事能力,赢得了女魔头主编的信任和认可,最后却却放弃了令人艳羡的工作。电影里面的职场女魔头米兰达看上去风光无限,在职场上叱咤风云,所有同事都知道她对工作的高要求和挑剔。

2024-10-08 阅读 (114) -

穿普拉达的女王人物关系讲解ppt

《穿普拉达的女王》结局男主和女主重新回到恋人关系,女主辞了现有的工作,跑到男主的城市找了一份编辑的工作并寻回了自己失落的幸福。《穿普拉达的女王》讲述了一个刚从学校毕业想当记者的女孩子安迪在寻找工作无果的情况下进了一家顶级时装杂志天桥给总编当助手。《穿普拉达的女王》根据劳伦·魏丝伯格(LaurenWeisberger)的同名小说改编而成,由大卫·弗兰科尔执导,梅丽尔·斯特里普,安妮·海瑟薇和艾米莉·布朗特联袂出演。影片于2006年6月30日在美国上映。

2024-05-07 阅读 (127) -

穿普拉达的女王女魔头被换,怎么处理的

据外媒报道,这位“穿普拉达的女王”的最新动向,是经常和在《加勒比海盗》中饰演戴维·琼斯船长的英国演员比尔·奈伊出双入对。2003年,从她手下离职的助力劳伦·韦斯伯格出版了畅销书《穿普拉达的恶魔》,后来被改编成电影,由安妮海瑟薇、梅丽尔·斯特里普出演,这个故事的原型温图尔也因此被更多时尚界以外的公众所关注。

2024-08-26 阅读 (99) -

穿普拉达的女王女主角在形象改变前后着装有什么不同?

很多人说《穿普拉达的女王》自己人生的时尚开端,虽然这部剧已经快14年了,但如今再去看里面的穿搭,你不得不惊艳每一套都气质到了骨子里,以至于很多网友说至今依然没有追上的时髦。除了女魔头的时尚,更有看点的也是安妮海瑟薇的造型,从最开始的不会穿到后面的精致,完全让人眼前一亮。下面就来看看安妮海瑟薇在剧里的经典造型吧。

2024-03-13 阅读 (114)

热门资讯

-

是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。

2024-02-26 阅读 (182) -

第二,思想决定行动。影片中介绍了Andy的蜕变过程,她从一个普通女孩便身职场丽人。以她第一去老板Maranda家送材料为限,分前后两部分。前期的主导思想是,我做好工作就行了,其他的无所谓,可以保持自我。这让她在公司中很另类,是被人嘲笑的对象,她自己也不能融入集体,对职场生活有很多的不理解和抱怨。经职场前辈Nigel的指点,她开始转变,而且转变得很彻底,不仅是外在的形象,还是工作作风,都与公司文化保持高度的一致,不仅符合老板的要求,还超出了老板的预料,表现得异常出色。

2024-06-27 阅读 (170) -

2024-04-11 阅读 (168)

2024-04-11 阅读 (168) -

2024-09-27 阅读 (165)

2024-09-27 阅读 (165) -

2024-02-18 阅读 (164)

2024-02-18 阅读 (164)

最新资讯

-

2025-06-15 阅读 (102)

2025-06-15 阅读 (102) -

2025-05-25 阅读 (99)

2025-05-25 阅读 (99) -

2024-12-13 阅读 (157)

2024-12-13 阅读 (157) -

2024-12-11 阅读 (127)

2024-12-11 阅读 (127) -