穿普拉达的女王i love my job

初看梅丽尔·斯特里普和安妮·海瑟薇主演的电影《穿普拉达的女王》是在十几年前,觉得它是一部讲述“灰姑娘逆袭”的职场小白升职记。而年岁渐长,却逐渐品出了新的味道。

从时尚女魔头米兰达,到职场新人安迪,每一个周旋于衣香鬓影之间的角色其实都告诉我们:成年人的世界,伤痛无处不在,想要在人生的秀场稳稳走下去,拼的就是“快速止痛”的能力。

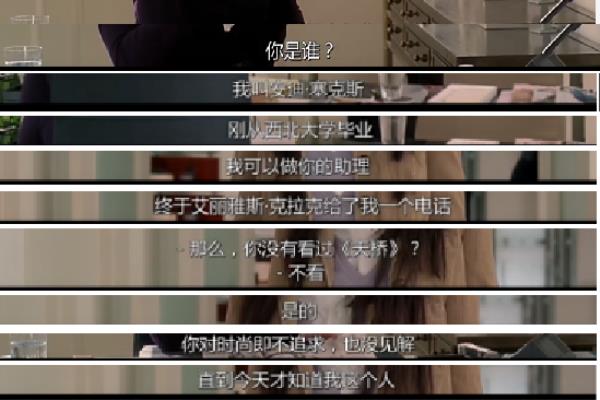

影片一开场,《天桥》(Runway)杂志社紧张繁忙的工作氛围便扑面而来。

精致的女白领踩着“恨天高”一路小跑;

面无表情的女Boss语气漠然而又连珠炮一般抛出任务与质疑;

原本就短暂的午饭时间被突然提前的会议挤占、餐盘与食物被毫不犹豫地丢进垃圾桶;

……

职场新人安迪作为女魔头米兰达的第二助理,更是忙到飞起;从清晨到入夜,从公事到私事,安迪全部时间几乎都被米兰达的日常所淹没。

初出校园的安迪自以为已拼尽全力,但在某个飓风来临的周末,安迪费尽心思也未能搞定老板想要的机票,遭受了一顿并不疾言厉色却直刺内心的斥责。

这几乎成为压倒骆驼的最后一根稻草。委屈的安迪找到同事奈杰尔诉苦。当自己做好的时候,老板没有给予丝毫奖励,当自己做得不好的时候却受到责备,这样的老板简直就是一个恶魔。

不料奈杰尔的反应让安迪惊讶。

奈杰尔平静地指出,问题不在米兰达,而在安迪自己的身上。《天桥》杂志社的每个人都是心甘情愿地拼命工作,没人在乎老板是否给多少奖励;因为在他们眼里这不单是一本杂志,更是照亮别人生活的一盏灯塔。只有安迪,是以“被迫”的态度上班。

将工作视为自己的追求与信仰,再忙都能够甘之如饴。而仅仅为了工作而工作,当一天和尚撞一天钟,则只能感受到辛苦与疲惫,体会不到收获与喜悦。

《天桥》的工作状态,在影片刚刚上映的2006年也许还只是一种戏剧化的表现。而在十几年后的今天,随处可见“996”“007”工作模式,安迪的痛苦已经成为很多人的普遍问题。

工作压力大,加班多,几乎成为现代人的标配。据一份2019年的职场加班报告显示,24.7%的职场人每天都加班,44%的职场人经历过加班超过零点,仅有仅有36.2%的职场人拥有双休。(数据来自《Boss直聘:2019职场人加班现状调查报告》)

这就是现实。我们普通人没有含着金汤匙出生,工作就必然是我们安身立命的首选,辛苦加班也是我们绕不开的考验。既然逃不掉,那么不妨给自己一个正视加班的理由,将“痛苦”转化为“价值”。

《天桥》杂志社的员工也与我们一样会承受疲惫与压力。他们用三种不同的方法化解这种痛苦:

- 第1种:使命牵引法

以米兰达、奈杰尔等人为代表。在他们的眼中,工作并非仅是自己谋生的手段,而是对他人具有重要价值与意义的事业。神圣的使命感与责任感,促使他们加班加点,乐此不疲。

这种境界不是每个人都可以达到。但如果足够幸运,你所从事的工作恰好是自己热爱的事,那么强大的内驱力将会使你不再计较加班与得失。如同奈杰尔所说,它将是一座灯塔,给别人,更给你自己的生活带来希望与光明。

- 第2种:个人投资法

影片中安迪被奈杰尔一番话点醒,她暗下决心:我会在这里认真工作一年,不仅为了证明自己的能力,更因为业内有一条不成文的共识:“只要为米兰达工作一年,你就可以在任何媒体获得任何想要的工作”。

这成为了安迪努力工作的动力来源。繁重的加班从“迫不得已体”转变“投资自己”,如今付出的每一分辛苦,都将转化为卓越的能力回馈到自己身上,为今后的职场发展敲门铺路。

这样的投资思维,看似不如第1种思维崇高,却更加实用,也更适用于我们大多数的普通人。

人生没有白走的路,也没有白加的班——这样想想,加班再痛苦也物有所值。因为我们的时间没有白费,汗水没有白费,它们终将给予我们回报。

- 第3种:鸡血暗示法

米兰达的第一助理艾米莉,在被工作压得喘不过气之时,会坐在电脑旁念念有词“I love my job(我爱我的工作)”并重复多遍。

这并非毫无意义的空喊口号,而是一种积极的心理暗示。心理学家巴甫洛夫认为,暗示是人类最简单最典型的心理反射。当人们主观上肯定了某个说法,即使没有依据,人们在心理上也更愿意竭力趋向于它。

相对前两种的长效激励,这种打鸡血的心理暗示方法显得“短平快”。

在日常工作中,再伟大的高瞻远瞩也可能遭遇不堪重负、濒临崩溃的困境。此时不妨给自己打一针鸡血,简单粗暴地暗示自己“我爱我的工作”、“工作使我快乐”。既然是自己热爱的事情,就再坚持一下吧!山重水复之后,说不定就柳暗花明了。

安迪好不容易在职场站稳脚跟,不料情路又遭危机。

职场历练使安迪日渐精明强干,而佛系的男友内特却积攒了太多的不满。

安迪加班陪同米兰达出席晚会,赶不及参加内特的生日party,内特不满;因工作需要,安迪衣着打扮越来越精致,内特不满;安迪因能力出众,被米兰达钦点替代第一助理艾米莉去巴黎出差,内特更加不满。

甚至,内特听传言安迪劈腿了某位工作中认识的作家、不给安迪解释的机会就直接提出了分手。

对这段校园恋情,安迪有多珍视,此时就有多伤心多委屈。但她依然按照计划陪同米兰达飞往巴黎,不同声色地协助米兰达面对“一年中最重要的一周”。

有人说安迪太无情,前脚分手,后脚居然就能神采奕奕地穿梭于红毯、镁光灯、香车宝马之间。

然而,“失恋”与“保持工作状态”并不矛盾。

受一些电视剧影响,很多人以为失恋后就应该咆哮痴缠,或者茶不思、饭不想、闭门不出,才算情根深种。但生活不是真人秀,心痛也不必一定晒给别人看。痛不痛,自己知道就好;要不要一直痛,自己选择就好。

曾有一则新闻报道说,某女子因失恋而关机拒接公司电话,害得全部门的人加班给她填窟窿。自以为爱情大过天,其实却暴露了头脑简单与缺乏担当。最终失恋又失业,赔了夫人又折兵。

任由心痛逆流成河,除了消磨意志、自我感动、妨碍正常思维,对今后的日子并没有半点益处。擦干眼泪,才能看到更清晰的世界。

在巴黎出差的日子,某天安迪与米兰达讨论次日晚宴的座次,才惊悉米兰达与现任丈夫的感情已走到了尽头。说起自己的两个幼女将再次面临家庭变故,铁娘子米兰达居然声音哽咽,泫然欲泪。

这一切让安迪第一次与米兰达产生了共情。她主动表示愿意为米兰达取消这一次尴尬的晚宴。而米兰达的脆弱只持续了几秒钟,便迅速调整了情绪、重新讨论回工作。第二天的晚宴上,米兰达依旧光彩照人,顾盼神飞。

“用情至深”固然值得歌颂,但“及时止损”更无可厚非。与其以“深陷情伤、不可自拔”的方式彰显自己的有情有义,不如用“转移注意力”的方式尽早抽身止痛。这不是无情,而是成年人该有的清醒。

爱情结束了,生活还要继续。明天太阳照常升起,不要再用昨日的泪眼面对它灿烂的光芒。

巴黎时装周是影片的高潮部分。而巴黎这座时尚界的梦幻之城,却成了很多人梦碎的地方。

在慈善晚宴前夜,奈杰尔兴奋地告诉安迪,自己多年以来“在巴黎从事时尚工作”的梦想即将实现,因为米兰达将他推荐给设计师詹姆斯作为合伙人,共同运营一个新的时尚品牌。消息将在明日晚宴宣布。

一朝圆梦在即,奈杰尔兴奋得语无伦次。安迪也由衷高兴。

然而现实却开了个大玩笑。由于米兰达遭遇了同事杰奎琳的强有力竞争,为求自保,米兰达采用釜底抽薪之计,临时将原本属于奈杰尔的新品牌合伙人之位改成了杰奎琳。

晚宴现场,当米兰达容光焕发地念出“杰奎琳”的名字,奈杰尔已经达到临界点、即将喷涌而出的喜悦,陡然被一盆凉水兜头浇灭。微红的眼圈让人心疼。

但是几秒钟后,奈杰尔仿佛自我安慰一般低声道:“她会用某种方式补偿我”。安迪问他是否确定,他说:“不,但我会抱有希望的”。

一夕之间天翻地覆,多年的梦想功败垂成,要有多大的勇气才能说出这样的话?这不仅仅是维护面子的场面话,更透露了一件事:他不会离开米兰达的团队。

艾米莉亦然。本该属于她的巴黎之行被后起之秀安迪顶替,急怒之下又摔伤了腿。

艾米莉可以选择离开,因为“只要为米兰达工作一年,就可以获得其他媒体的任何职位”。但艾米莉依然顽强地留下来,架着双拐也要奋斗在《天桥》。

这看起来似乎很没有骨气。老板亲手打碎了他们的梦想,难道他们不应该愤而离职么?继续老老实实听任驱使,难道不窝囊吗?

鲜衣怒马的少年多半会回答“是”,但对于经历世事的奈杰尔们和艾米莉们,这不过是逐梦路上的第n+1次伤痛。

有伤,就赶快治;有痛,就赶快止。何必再花那么多的时间扯出伤口碎碎念呢?

只要人生并未终结,他们就会抱着最大的希望,努力站在距离梦想最近的地方。

而尽快处理完伤痛,才能尽快继续自己的逐梦之路。

电影《穿普拉达的女王》,虽然用流光溢彩的秀场、明灭闪烁的镁光灯、珠光宝气的高端华服刻意地拉开与我们生活的距离;然而清晨的地铁站、街边的早餐店、高耸的写字楼却无不提醒着我们,那浮华之下的人生,其实与你我近在咫尺。

屏幕内外的成年人,都在同一个世界里,如电视剧《伪装者》的台词所说,“谁没受过伤害?谁心里没几处伤疤?”

而这绝不是从此躺倒的借口。那些仰天长叹“我太难了”的人,也许埋头又继续加班;那些嚷着“人间不值得”的人,也许正马不停蹄忙着变现。

在人生秀场之上,伤痛无处不在。不管穿没穿普拉达,只有在痛苦中继续勇敢走下去的人,才能收获最终的掌声,成为自己的“王”。

相关文章

-

穿普拉达的女王andrea工作的地方叫什么

课文层次分明、脉络清晰。先从宇航员在太空遥望地球所看到的景象写起,引出了对地球的介绍;接着从地球在宇宙中的渺小、地球所拥有的自然资源有限而又被不加节制地开采或随意毁坏等方面,说明地球面临着资源枯竭的威胁。薄薄的水蓝色纱衣指的是(地球外部的)大气层。该句出自课文《只有一个地球》:“据有幸飞上太空的宇航员介绍,他们在天际遨游时遥望地球,映入眼帘的是一个晶莹的球体,上面蓝色和白色的纹痕相互交错,外面裹着一层薄薄的水蓝色‘纱衣’。”

2024-10-06 阅读 (94) -

穿普拉达的女王中Andrea是怎样介绍自己的

作者劳伦·魏丝伯格就是一个从学校刚毕业不久的女孩,她在毕业之后进入了大名鼎鼎的美国《Vogue》杂志担任总编辑助理。在工作了一年后辞职,之后便创作了《穿普拉达的女王》一书,把自己的工作经历写了出来。而书中女王老板便是现实生活中的美国版《Vogue》主编安娜·温图尔。《穿普拉达的女王》是根据劳伦·魏丝伯格根据自己的经历写的一部同名畅销小说拍摄而成的电影。

2024-05-07 阅读 (113) -

穿普拉达的女王怎么解决换主编风波

演员 梅丽尔·斯特里普饰演米兰达:穿普拉达的女王,顶级服装杂志社的主编。每天早晨的生活从四杯咖啡开始,她追求完美、心细如针、尖酸刻薄、敏锐善变,是让人望而却步的工作狂、女王。开始每天“安迪。。安迪。。安迪。。”都要听耳鸣了,而后她对家庭的付出对女儿的疼爱以及工作的执着,人还是挺好的 影片讲述一个刚离开校门的女大学生,进入了一家顶级时尚杂志社当主编助理的故事,她从初入职场的迷惑到从自身出发寻找问题的根源最后成为了一个出色的职场与时尚的达人。积极励志,节奏轻松。

2024-06-28 阅读 (110) -

穿普拉达的女王英语影视作品赏析

《穿普拉达的女王》被称为初入职场的女性必看电影之一,第一次看是在大学,那时候感受不深,只看到了纸醉金迷。现在再看,才发现里面确实讲述了一些血粼粼的真相,扎心但是真实。《穿普拉达的女王》这部电影虽然结尾在细节处理上略带理想主义色彩,给予了世人一个“圆满”的结局,这使得电影失去了一定的张力。但是这部电影所传达的东西,历久弥香。在不同的年龄阶段观看这部电影,将会有截然不同的收获。

2024-02-25 阅读 (129) -

穿普拉达的女王Andrea离开工作的原因

《穿普拉达的女王》讲述了一个刚离开大学校园的女孩安德莉亚获得了一份在一家顶级时装杂志社《天桥》做总编第二助手的故事,只要在这里干满一年,拿到推荐信,她就可以如愿以偿实现自己的记者梦,像极了刚出校园的每一个新人,对工作全力以赴,不断摔跤,不断磨练,经历低谷,所幸一路坚持,找到适合自己的道路,顺风顺水,就要走上巅峰,却发现,拥有这一切的代价实在太大,欲戴其冠必受其重,这份重是安德莉亚承受不起。

2024-08-13 阅读 (160) -

穿普拉达的女王电影迅雷下载

今天重温了电影《穿普拉达的女王》。这个时候该怎么克服?回到电影的场景,安迪因为没有订到米兰达需要的机票,被她尖酸刻薄的批评并说很失望留下她。安迪感到很委屈,她认为自己已经尽力。在造型师奈吉的指点下,才醒悟过来,认识到是自己的错误。第一次看这部电影是很多年前了,再次观看,我主要关注女主角安迪在职场的转变。

2024-09-08 阅读 (116) -

穿普拉达的女王女主的衣服哪里来的

看完《穿普拉达的女王》,既感叹女主安吉利雅的华丽蜕变,又为安吉利雅回归初心而欣慰。毕竟在职场成长中,只会抱怨而不改变的还是大有人在,而那些积极努力改变自己的人,都活出了自己喜欢的样子。最后你会发现,那些越活越明白的人,在自己内心需求方面,都很拎得清。《穿普拉达的女王》改编自同名小说《The Devil Wears Prada》,这部小说曾经6年上榜《纽约时报》,并且在27个国家出版!这部一直被誉为职场神剧的电影,是知名导演大卫·弗兰科尔执导的电影。该电影在于2005年上映,上映后一周就创下了1个亿的票房纪

2024-04-06 阅读 (137) -

介绍电影的ppt穿普拉达的女王

《穿普拉达的女王》是一部基于Lauren Weisberger的同名小说改编的电影,由导演David Frankel执导。《穿普拉达的女王》不仅仅是一部关于时尚的电影,它深入探索了职业与个人生活平衡、成功的定义与个人价值观之间的关系。影片通过主人公安迪的角度,展现了她在事业发展中面临的道德困境和人际关系的挑战,同时也揭示了时尚行业背后的残酷现实和表象之间的矛盾。

2024-05-25 阅读 (158) -

有没有像穿普拉达的女王那样的电影

电影《唯爱永生》讲述了一对骨灰级文艺吸血鬼夫妻,虽然分居两地,但是依然非常相爱,搞音乐的老公Adam文艺到产生厌世情绪,身为文学女青年的老婆Eva千里迢迢赶过来两人团聚,两人白天睡觉晚上兜风,同时以极其优雅的方式低调品啜人血,后来不靠谱的小姨子出现,捅下篓子后被赶走,夫妻俩处理后跑路,没血喝饿到发昏,最后回归到十五世纪的方式吸血。

2024-07-13 阅读 (105) -

穿普拉达的女王中Andrea评价

总之,《穿普拉达的女王》通过讲述安迪在职场中的成长经历,探讨了成功与付出、人际关系和价值观等主题。这些主题不仅适用于职场,也适用于我们日常生活中的各个方面。《穿普拉达的女王》中有几个重要的角色,以下是他们的人物分析。安德莉亚·萨克斯,安迪是一个野心勃勃、聪明有才华的年轻女子。她在初来乍到时对时尚行业一窍不通,但通过自己的努力和才华,在米兰达·普里斯特利手下成为了一名优秀的助理。尽管她在工作中遇到了很多挑战和压力,但她始终坚持自己的价值观,并最终实现了自己的职业目标。

2025-06-15 阅读 (102)

热门资讯

-

是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。

2024-02-26 阅读 (182) -

第二,思想决定行动。影片中介绍了Andy的蜕变过程,她从一个普通女孩便身职场丽人。以她第一去老板Maranda家送材料为限,分前后两部分。前期的主导思想是,我做好工作就行了,其他的无所谓,可以保持自我。这让她在公司中很另类,是被人嘲笑的对象,她自己也不能融入集体,对职场生活有很多的不理解和抱怨。经职场前辈Nigel的指点,她开始转变,而且转变得很彻底,不仅是外在的形象,还是工作作风,都与公司文化保持高度的一致,不仅符合老板的要求,还超出了老板的预料,表现得异常出色。

2024-06-27 阅读 (170) -

2024-04-11 阅读 (168)

2024-04-11 阅读 (168) -

2024-09-27 阅读 (165)

2024-09-27 阅读 (165) -

2024-02-18 阅读 (164)

2024-02-18 阅读 (164)

随机推荐

最新资讯

-

2025-06-15 阅读 (102)

2025-06-15 阅读 (102) -

2025-05-25 阅读 (99)

2025-05-25 阅读 (99) -

2024-12-13 阅读 (157)

2024-12-13 阅读 (157) -

2024-12-11 阅读 (127)

2024-12-11 阅读 (127) -