穿普拉达的女王影评800字左右

前段时间看了电影《穿普拉达的女王》,也有的片名为《时尚女魔头》。这个电影获得了奥斯卡最佳女主的提名和最佳服装设计提名。

应该说,这是一个有趣的电影。其故事并不复杂,讲的是一个懵懂的女记者入职时尚杂志公司的故事。她对时尚一无所知,甚至穿着有些土,但女上司却是个“时尚暴君”。工作期间,这名女记者遭受了“社会的毒打”。同时,叙事和剪辑都很流畅,甚至环境背景的布置和人物服饰设计都称得上视觉美的享受。看完电影后,我觉得很舒服。

不过要说故事性,我觉得《穿普拉达的女王》存在一定的瑕疵,而且重点都集中在了主角身上。接下来,我将从不同的角度,来聊一聊《穿普拉达的女王》的主角。

《穿普拉达的女王》的主演是海瑟薇和梅姨,接下来直接以这两位演员的本名来称呼。从戏份来说,海瑟薇无疑是主角,由海瑟薇衍生的次情节也是比较多的。不过,梅姨却获得了奥斯卡最佳女主的提名。当我看到这个奖项的时候,我不得不回头去思考——谁是主角?梅姨是主角吗?电影是双主角吗?

当我想到“梅姨是主角吗”这一问题的时候,我下意识的作出判断,她不应该是主角。但是,站在奥斯卡奖项的角度去思考,却又隐隐觉得,梅姨作为主角似乎也没毛病。为此,我不得不跳出这个条条框框,去思考判断主角的标准。这一回我就发现原因了。

由于电影是视听艺术,所以很多人在判断人物形象的时候大都会依据电影呈现的效果。但是,电影的创作并非一蹴而就,中间经历了多个再创作的阶段。起初,刻画人物是依靠剧情设计。

而在拍摄阶段,优秀的演员会通过想象,来对人物形象再创作。优秀的演员在表演时,心理戏是比剧本更多的。这一点在《演员的自我修养》那本书中有丰富的讲解。同时,导演通过灯光效果(参考《教父》头顶灯对人物形象的塑造)、剪辑、布景色调等方式,可以对人物形象进一步再创作。

然而,我在思考人物形象的时候,往往是以剧本阶段为主的。我会抽离出演员和导演的影响,重点思考剧情台词和人物的关系。因为《故事》曾经提过,剧情本身就是在刻画人物,二者是一体两面的。

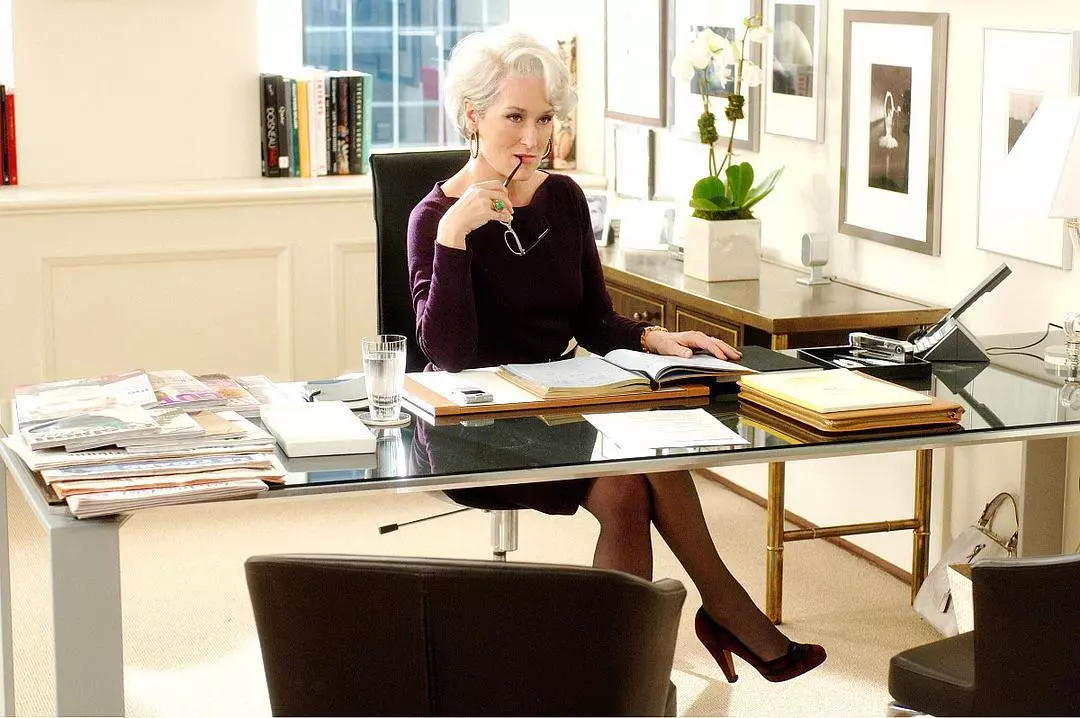

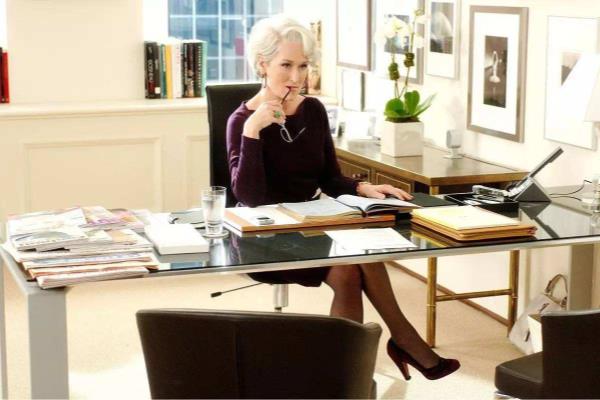

基于剧本的评价标准,我认为梅姨称不上主角。电影通过诸多细节来塑造时尚女魔头的形象,同时简单交代了她的生活婚姻状态。但就整体而言,这一时尚女魔头只是一个静止的人物形象。电影一点点的揭晓,让观众更全面的认识她,但剧情并没有深入这一人物形象的内在冲突。为什么她会想要这个而不是那个?她内心的痛苦是什么?她霸道独裁是为了保护自己吗?职业女强人和不称职的母亲、妻子,不同标签对她的影响是什么?

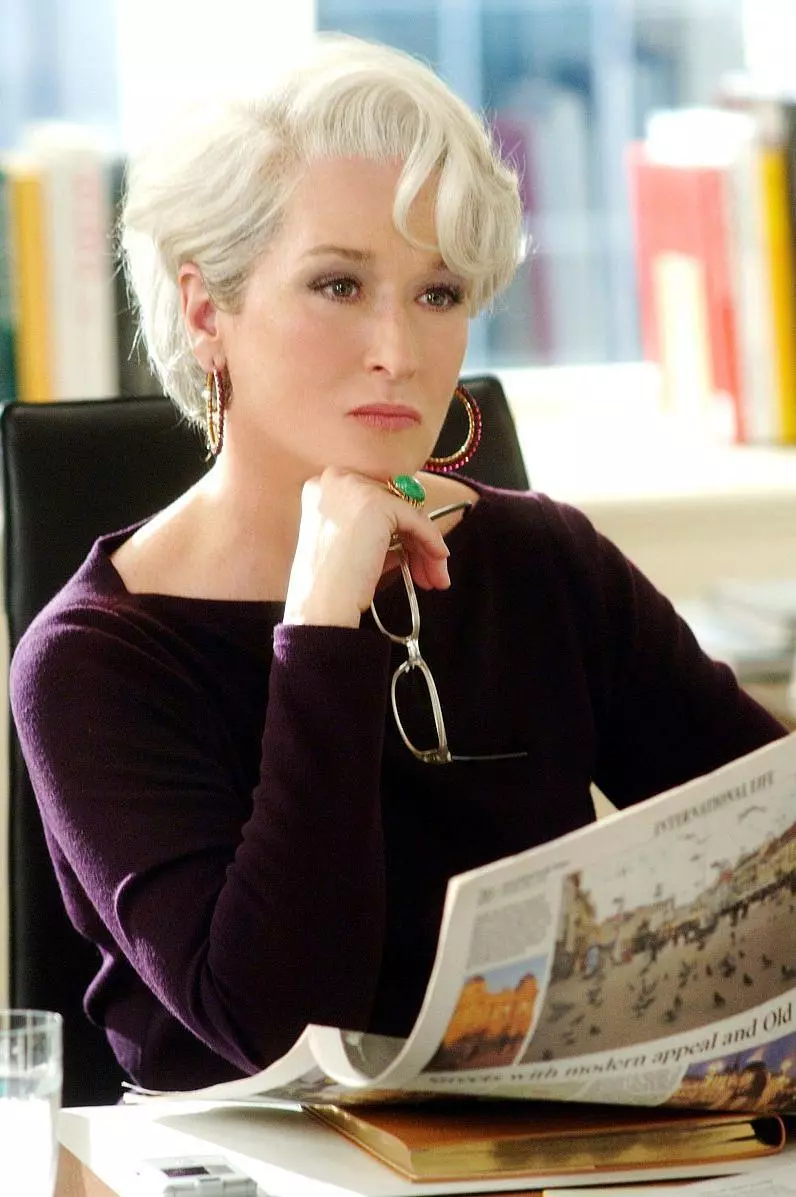

简单来说,就剧本所呈现的效果来看,观众对时尚女魔头的形象只是知其然,而不知其所以然。但不得不说,梅姨的演技实在是太厉害了,在《穿普拉达的女王》中的气质碾压全场,尽管戏份并不是最多,但却成了电影的最焦点。同时,梅姨很多微表情、肢体语言能让人感受到时尚女魔头内心的复杂性,但剧情却没有相应的展现。可以说,没有梅姨,时尚女魔头这一形象很难会让人这么印象深刻。

梅姨的出众演技固然值得称赞,但却也带来了一个严重的问题——喧宾夺主。无论是戏份还是剧本故事,我都认为海瑟薇更应该是主角。然而,海瑟薇的功力不如梅姨,这就产生一个效果——海瑟薇这一角色的意义,就像是用来介绍梅姨的。主角的存在,只是为了介绍其他角色,这显得有些讽刺。

如果将《穿普拉达的女王》视为双主角的电影呢?双主角电影重点在于两个人物的相互影响,《触不可及》、《心灵捕手》等双主角电影都是如此。然而,在《穿普拉达的女王》中,影响基本上是单方面的,梅姨改变了海瑟薇,但海瑟薇仿佛只是梅姨人生路上的过客。同样的,喧宾夺主的问题依旧存在。

那么,海瑟薇这一主角为何总被“喧宾夺主”呢?除了梅姨本身精湛的演技外,我认为故事上的设计也存在一些不合理的地方。

如果说梅姨通过演技硬生生的赋予了角色人物深度,那么海瑟薇这一主角在剧本上就能体现出人物的复杂性。哪怕演技不占优势,海瑟薇这一角色在剧本上依旧存在天然优势,是能够刻画出复杂的人物维。

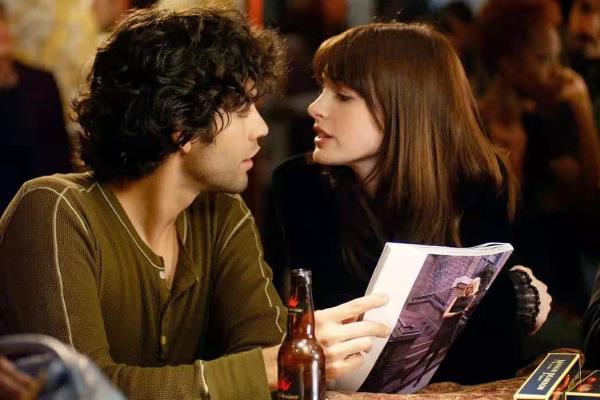

起初,海瑟薇对时尚一无所知,她渴望的是当一名记者,从事文字工作。但是,当她越想要做好梅姨的助理,她也发生了变化。她嘴上总说着自己不在意时尚,重视家人、朋友和爱人,但她的行动却告诉我们,真正的她不是这样的人,她真的很爱那些时尚的衣服。要看一个人究竟本性如何,不是看其怎么说的,而是看其怎么做的。在这点上,海瑟薇精彩的演绎了什么叫“嘴上说不要,身体却很诚实”。

这种反差在电影中多次出现,甚至电影还刻意营造了一些停顿时刻,让观众屏息等待海瑟薇作出选择。每一次她都选择了工作,犹豫时间也变得越来越短。尽管海瑟薇一开始只是个不在意时尚的女记者,但这一份助理的工作开启了她的不自觉欲望,她发自内心的喜爱那些漂亮的衣服包包。每一次选择,都是海瑟薇内心中本我和超我的抉择(参考弗洛伊德的三个“我”)。本我想要美丽和性,超我重视人际关系和道德,但每一次超我都败下阵来。

这是一个非常妙的矛盾冲突,但电影对其处理得并不算尽善尽美。很多时候,《穿普拉达的女王》有意的淡化这一内心矛盾冲突。在电影中,海瑟薇作出选择后,她看起来并没有那么痛苦和挣扎,甚至还享受其中。如果不痛苦,那就称不上矛盾冲突了。我认为这是非常可惜的一点。如果处理好这一内心矛盾冲突,那么海瑟薇这一角色将会更加丰满。

另一个问题在于,海瑟薇这一主角设计得有些粗糙,很多细节逻辑都没有梳理清楚。海瑟薇刚登场的时候,她是一个很聪明的毕业生,并且进行过深度新闻报道。我认为她至少应该是个注重生活深度的人。但是后来,她的行为表现得很肤浅。比如说,她讨好梅姨的方法是穿得更漂亮时尚。我本以为她会去学习各种设计学、时尚史等知识,因为时尚并不是那么简单的。结果她只是穿得更漂亮,甚至不全是她自己挑选的。作为一名助理,她却努力往模特的方向努力,这点就很奇怪。

同时,海瑟薇和梅姨之间的矛盾冲突,也是缺少根基的。海瑟薇之所以忍受着梅姨的暴君行为,是因为她认为熬过一年后,这份简历会有助于她跳槽到杂志报刊企业。但是,只要海瑟薇辞职,这一矛盾冲突很容易就消失。这就导致,海瑟薇此后面临的很多选择缺乏力度,因为留有退路。说到底,主角最开始就不适合设定为追求深度报道的记者,那本来就不是她想要的工作,那她和上司的矛盾也就没什么大不了的,实在不行就辞职,她也只不过回到原来没有工作的状态,丝毫没有损失。

而在故事高潮部分,海瑟薇突然踩刹车,醒悟过来,毅然决然的离开了梅姨。这同样不是很好的设计。整个电影都在展现海瑟薇的改变,她一点点的变成自己曾经讨厌的样子,做出了伤害他人的决定,迈过了自己的道德底线,逐渐黑化。然而,她始终在为自己辩解。电影循序渐进的推动剧情,仿佛一名跳远选手的冲刺跑,正当他准备一跃而起的时候,他居然刹住脚步说他不想要这个——这就是《穿普拉达的女王》的高潮场景给人的感觉。

电影努力想要让海瑟薇看起来不那么坏,努力让她显得“出淤泥而不染”,但这种高潮动作确实显得生硬不合理。当电影一步步揭晓主角的不自觉欲望,告诉观众她就是这样的人时,画面一转却说:“噢其实吧,她还是曾经那个女孩。”按我的理解,高潮如果是“海瑟薇终于认清了自己”,那会更合适一些。

正是由于以上种种原因,海瑟薇这一主角被梅姨喧宾夺主,缺少主角应有的气场。但反过来想,我猜测创作团队本身也是迷茫的,他们把握不准主角究竟应该如何处理。看得出来,电影的重点是展示梅姨塑造的时尚女魔头,但却由于这一角色显得过于静态,不得不加入一个新的动态角色来推动剧情。

当然,这就得回归到主题上来。唯有确定了主题,才能更好的把握主角的定位。《穿普拉达的女王》似乎想表达很多主题,但却未能很好的将其兼容,分清主次。再加上梅姨和海瑟薇的演技功力不对等,电影确实出现了一定程度的混乱。由此可见,主角的选择对电影来说真的是很重要的。《穿普拉达的女王》确实很有趣,但也有些可惜。

相关文章

-

有没有像穿普拉达的女王那样的电影

电影《唯爱永生》讲述了一对骨灰级文艺吸血鬼夫妻,虽然分居两地,但是依然非常相爱,搞音乐的老公Adam文艺到产生厌世情绪,身为文学女青年的老婆Eva千里迢迢赶过来两人团聚,两人白天睡觉晚上兜风,同时以极其优雅的方式低调品啜人血,后来不靠谱的小姨子出现,捅下篓子后被赶走,夫妻俩处理后跑路,没血喝饿到发昏,最后回归到十五世纪的方式吸血。

2024-07-13 阅读 (106) -

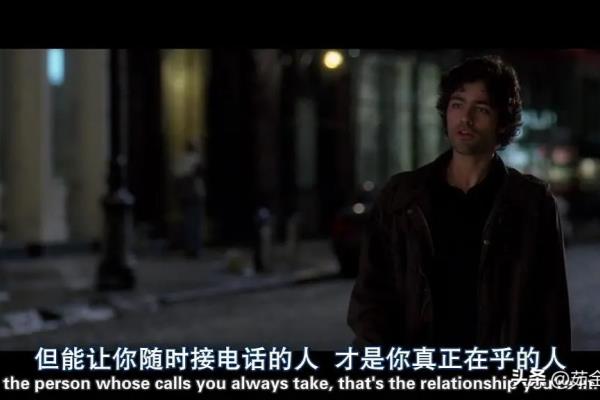

穿普拉达的女王结局和男友复合了吗

因为安迪要时刻接收米兰达的安排,早出晚归,已经和男朋友没有正常地相处时间了。男朋友说她变了,安迪却觉得自己这样精进是好事,为什么男朋友不能为自己的提升感到高兴呢?所以,最后安迪果断离开了这个光艳的时尚圈,与男朋友和好,并重新找到了最初的梦想职业。安迪给朋友带了一个杂志淘汰的名包样品。闺蜜很开心,但是转眼间,安迪又接到了米兰达的指令,甩下了朋友们去工作了。

2024-09-11 阅读 (145) -

介绍电影的ppt穿普拉达的女王

《穿普拉达的女王》是一部基于Lauren Weisberger的同名小说改编的电影,由导演David Frankel执导。《穿普拉达的女王》不仅仅是一部关于时尚的电影,它深入探索了职业与个人生活平衡、成功的定义与个人价值观之间的关系。影片通过主人公安迪的角度,展现了她在事业发展中面临的道德困境和人际关系的挑战,同时也揭示了时尚行业背后的残酷现实和表象之间的矛盾。

2024-05-25 阅读 (160) -

穿普拉达的女王最后女主分手了吗

是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。

2024-02-26 阅读 (185) -

穿普拉达的女王女主的衣服哪里来的

看完《穿普拉达的女王》,既感叹女主安吉利雅的华丽蜕变,又为安吉利雅回归初心而欣慰。毕竟在职场成长中,只会抱怨而不改变的还是大有人在,而那些积极努力改变自己的人,都活出了自己喜欢的样子。最后你会发现,那些越活越明白的人,在自己内心需求方面,都很拎得清。《穿普拉达的女王》改编自同名小说《The Devil Wears Prada》,这部小说曾经6年上榜《纽约时报》,并且在27个国家出版!这部一直被誉为职场神剧的电影,是知名导演大卫·弗兰科尔执导的电影。该电影在于2005年上映,上映后一周就创下了1个亿的票房纪

2024-04-06 阅读 (139) -

穿普拉达的女王黑色礼服穿搭介绍

很多人说《穿普拉达的女王》自己人生的时尚开端,虽然这部剧已经快14年了,但如今再去看里面的穿搭,你不得不惊艳每一套都气质到了骨子里,以至于很多网友说至今依然没有追上的时髦。在剧中,安妮也演绎了许多礼服裙的穿搭,这一套是比较经典的公主裙,宽大的多边形领口完美地衬托出她的锁骨和肩颈线条,裙摆采用褶皱设计,穿出雍容华贵的美感,而且黑色衬得她肤白如玉,用现在的话来说便是完全的“在逃公主"吧!

2024-12-13 阅读 (162) -

穿普拉达的女王女主角在形象改变前后着装有什么不同?

很多人说《穿普拉达的女王》自己人生的时尚开端,虽然这部剧已经快14年了,但如今再去看里面的穿搭,你不得不惊艳每一套都气质到了骨子里,以至于很多网友说至今依然没有追上的时髦。除了女魔头的时尚,更有看点的也是安妮海瑟薇的造型,从最开始的不会穿到后面的精致,完全让人眼前一亮。下面就来看看安妮海瑟薇在剧里的经典造型吧。

2024-03-13 阅读 (115) -

穿普拉达的女王送书时看到了什么

电影《穿普拉达的女王》为同名畅销书改编而成,由美翻了的安妮·海瑟薇和气场强大的梅利尔·斯特里普主演。讲述了对时尚一窍不通的安迪入职全球知名时尚杂志社,从刚开始的糗事百出,到打怪升级,能力直线飚升,成为大Boss得力助手的故事。安迪去米兰达家送书时,误走上了楼梯,看到了米兰达正和丈夫起争执。米兰达发现了安迪,眼神看起来似乎要把她立刻除之而后快。影片在这里的细节处理得特别细腻:这时候米兰达的发型突然凌乱了,凸显了家事被安迪撞见的恼羞成怒。要知道平时米兰达的衣着与发型都是服服帖帖一丝不苟的。

2024-04-22 阅读 (136) -

穿普拉达的女王里是dg创始人吗

如果说时尚元素是《穿普拉达的女王》的制胜法宝的话,那么安迪的职场成长之路便是影片又一记准确击中观众软肋的重锤。它较好地展示了纽约白领阶层的工作与生活等一些典型状况:工作的压力、复杂的办公室政治、工作与生活以及个人感情之间的矛盾……而类似的故事也几乎每天都会在我们身边不断上演,因此不管你是职场里的老将,还是刚就业的新人,相信都能从安迪甚至她的上司米兰达身上或多或少地看到自己的影子,不仅能引发一定共鸣,更能学到不少为人处世的应对之道。

2024-08-04 阅读 (115) -

从穿普拉达的女王电影中学到了什么

好的电影总能给人以启迪和思考,《穿普拉达的女王》亦是如此。不论你是即将毕业的大学毕业生,还是在职场摸爬滚打的白领一族,都有必要看看这部电影,因为它确实教给了我们许多关于职场和人生的道理。《穿普拉达的女王》是根据劳伦·魏丝伯格的同名小说改编而成的电影,由梅丽尔•斯特里普和安妮•海瑟薇主演,二十世纪福克斯电影公司发行,于2006年6月在美国上映,豆瓣评分8.1。

2024-09-22 阅读 (119)

热门资讯

-

是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 是的。 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。 安迪作为实习生,梦想要进入时尚圈,而想要进入时尚圈,米兰达... 结局是:安迪最后获得了米兰达的认可,得到了推荐信,但是她放弃了,选择做回自己,回归爱情和亲情。

2024-02-26 阅读 (185) -

第二,思想决定行动。影片中介绍了Andy的蜕变过程,她从一个普通女孩便身职场丽人。以她第一去老板Maranda家送材料为限,分前后两部分。前期的主导思想是,我做好工作就行了,其他的无所谓,可以保持自我。这让她在公司中很另类,是被人嘲笑的对象,她自己也不能融入集体,对职场生活有很多的不理解和抱怨。经职场前辈Nigel的指点,她开始转变,而且转变得很彻底,不仅是外在的形象,还是工作作风,都与公司文化保持高度的一致,不仅符合老板的要求,还超出了老板的预料,表现得异常出色。

2024-06-27 阅读 (172) -

2024-04-11 阅读 (172)

2024-04-11 阅读 (172) -

2024-09-27 阅读 (170)

2024-09-27 阅读 (170) -

2024-02-18 阅读 (167)

2024-02-18 阅读 (167)

最新资讯

-

2025-06-15 阅读 (105)

2025-06-15 阅读 (105) -

2025-05-25 阅读 (101)

2025-05-25 阅读 (101) -

2024-12-13 阅读 (162)

2024-12-13 阅读 (162) -

2024-12-11 阅读 (128)

2024-12-11 阅读 (128) -